鉄道作業局B6

May 1, 2025.

鉄道作業局B6(2100型・2120型等)は明治時代を代表する重貨物用のタンク機で、軸配置は日本の機関車としてはやや珍しい(0-6-2)です。B6以外の機関車で0-6-2と言う車軸配置になっている車輛は龍ヶ崎鉄道五号機くらいでは無かったかと思います。1890年(明治23年)から1905年(明治38年)にかけて、500余輛が製造されています。

500余輛と言う数字はこの時期の機関車としては異様な大量増備ですが、日清戦争(1894~1895)に伴う戦時特需に対応するための重貨物用機関車として一挙に量産されたと言うことでもあるようです。タンク機ですからそれ程の長距離運行に向いてはいないのですが見掛けの割には最大軸重は14tに近い巨漢で、C11よりも1t以上も重く、C58とほぼ同等ですから相当な重量級機です。当初は東海道本線の箱根越えの後部補機にも使われたと言うのも頷ける話です。B6は古いタンク機だからと言って、とてもじゃないけれどローカル線が似合うような車輛ではありません。その種の用途が向いているのは230型や400型のようなコロンビア機(車軸配置が2-4-2となる機関車)ではないかと思います。

「いわゆるB6」と言うのは鉄道院の前身である鉄道作業局時代の型式で、色々なメーカーの車輛が混在しています。後に、製造国別的?に改番されます。

- 2100型はイギリス製で、ダブス、ノースブリティッシュのクィーンズパーク工場が製造しています。後述の2120型に比べると各部の寸法が微妙に小さいですが、鉄道作業局時代には一括して「B6」の括りの中に入っています。

- 2120型は、上述の2100型の好結果を受けて製造された仕様変更・量産型です。イギリス製と日本製が混在しており、神戸工場、ダブス、シャープ・スチュアート、ノースブリティッシュのクィーンズパーク工場、ノースブリティッシュのハイドパーク工場、ノースブリティッシュのアトラス工場が製造しています。

- 2400型はドイツ製で、ベルリナー、ハノーヴァー、ヘンシェルが製造しています。

- 2500型はアメリカ製、と言うか全車ボールドウィン(Baldwin)製です。ボールドウィンがなんでこんなイギリス型の機関車を製造したのか疑問ですが、一説によると日本側が発注した車輛数が多いのでボールドウィンが妥協したらしい、、、まぁ、170輛近くも数量がまとまれば文句は言わずに注文通りにするでしょう。

- 2700型は車軸配置を0-6-4とした車輛で、全車がボールドウィン製の2500型からの改造です。随分奇妙な車軸配置と言うか、これは手抜き設計でしょう。但し、この2700型と言うのは二代目でして、初代はクック製の0-6-2車軸配置の機関車で、こちらは型式番号を譲るためなのか3040型と改番されています。

- 2900型は車軸配置を2-6-2(プレーリー)とした車輛で、改造の真面目さ?は2700型に比べたら、、、。改造種車は2100型、2120型、2500型です。鉄道模型の世界では宮沢模型が突然変異的に発売したことで妙に有名になっちゃった車輛です。但し、宮沢模型の車輛は、屋根が妙に深いのでちょっと変な感じがします。

- 3500型は車軸配置を2-6-2(プレーリー)とした車輛で序でに?ヴォークレイン複式化した車輛です。2900型を再改造して複式機にしたと言う事ではなくて、全部の車輛が2500型から直接改造されています。全部と言っても、たった四輛だけですけど。

上述の各型式の内、改造車である2700型・2900型・3500型は、いずれも鉄道作業局が鉄道院に改組した以降に改造された車輛なので、厳密には「B6」の範疇には含まれません。「B6」とはあくまでも鉄道作業局の呼称であって、後継の鉄道院、鉄道省、日本国有鉄道とは無関係と言えば無関係です。但し、全ての車輛が「鉄道作業局のB6」だった時代を経験していますから、「B6の仲間に入れて何が拙いのか?」と言う話になります。厳密にはどうか、厳密化に意味があるのかとか言いだしたらキリがありませんが、雑誌などで「B6特集」が企画されれば一応は仲間入りしてくる車輛です。尤も、私が知っている限りでは鉄道ピクトリアル誌でも最新のB6特集は昭和41年(1966年頃)だと思いますので、今更この辺りに目くじらを立てて口角泡を飛ばして議論しても大した意味は無いように思います。

百花繚乱的な便宜的な解決ですが、「B6」と狭い範疇に厳密に区切ってしまった場合は2100型・2120型・2400型・2500型のみであり、「所謂B6」と広い範疇にまで間口を広げれば2700型・2900型・3500型まで含まれるとした方が話題が多くなって楽しい、とまぁ、相変わらずの酷い結論です。ヴォークレイン複式化したプレーリーまでB6にしてしまうのは、ちょっとそれは無いだろうと思わざるを得ないですが。

「B6」は大部分が鉄道作業局の発注ですが、関西(かんせい)鉄道が独自に発注した雷(いかづち)級も、同鉄道の国有化に伴いB6の仲間に正式に組み入れられています。この他に、北海道鉄道、日本鉄道が発注したものも国有化に伴い編入されています。芸備鉄道から国鉄籍に入った車輛もありますが、これは一旦払い下げた車輛の出戻りです。重量級の機関車だけに、払い下げ先もかなり限定されているようです。

これは結構有名な逸話らしいのですが、昭和20年代後半(=1950年代中盤)に隅田川貨物線で使用していた900型だったか950型だったかのBタンク機が老朽化したために、代替機としてB6入れたら「こんな大型機を入れたら線路が傷むから止めてくれ」と保線部門からクレームがついたそうです。

それは兎も角も、B6各機種はヘロヘロな線路でペンペン草が生えていると言うような、所謂ローカルムードが横溢するような路線に向く車輛ではありません。元来が幹線の重貨物用機関車ですから、昭和20年代後半(=1950年代中盤)と言う前提であれば落ち目の亜幹線程度とか、ヤードでの重入換とかがお似合いでしょうか。最大軸重は12.7tだったかですからDD13よりも僅かに軽い程度、実はDE10よりも1t近く重いです。「大都市圏で入換用に残っている」と言う設定で東京23区内で走っていたとしても、決して違和感はない車輛です。

Class 2100, class 2120, class 2400, and class 2500 steam locomotives of Japanese Goverment Railway were manufactured by many U.K., Germany and U.S.A. builders between 1890 and 1905. Total 500 of them were manufacturede for heavy fleight service. They have 0-6-2 wheel arrangement, they were nicknamed B6.

- Class 2700 were rebuilted from class 2500 Baldwin-made locomotives. Class 2700 have 0-6-4 wheel arrangement(class 2500 is 0-6-2).

- Class 2900 were rebuilted from class 2100, class 2120 and class 2500. They have 2-6-2 wheel arrangement.

- Class 3500 were rebuilted from class 2500 locomotives. They have 2-6-2 wheel arrangement, Vauclain compound mechanisme.

2100型(2109号機)

May 1, 2025.

埼玉県南埼玉郡宮代町に在る日本工業大学で保存されているB6・2109号は1891年(明治24年)にダブス(Dübs)で製造された車輛です。国鉄廃車後に西濃鉄道に払い下げられ、後に大井川鐡道に譲渡され、現在では埼玉県南埼玉郡宮代町に在る日本工業大学の工業技術博物館で整備されて、短距離ながら動態として稼働できるように整備されています。現在、動態で残っているB6は以下に写真をお目に掛ける2109号機が唯一の筈です。状態は非常に宜しくて、メンテナンスをなさっている各位のご努力には頭が下がる思いです。特に、磨き出しにされているドームの真鍮色の美しさには思わず息を飲む見事さです。

この車輛は日本工業大学(https://www.nit.ac.jp/)には「工業技術博物館」と言う施設があり、その博物館併設?の機関庫に日常は保管されています。大学の所在地は大雑把ですが以前の東武伊勢崎線・日光線の杉戸(すぎと)駅の近く、現在の東武動物公園駅の近くで徒歩20分位でしょうか。年間に何回かオープンキャンパスが開催され、その際にこの機関車は拝見する事が出来ます。

上の写真の車輛は国鉄2100型2109号。2025年(令和7年)3月、日本工業大学工業技術博物館(埼玉県南埼玉郡宮代町)にて撮影。オープンキャンパス催事の際に撮影してものです。流石に状態は非常に宜しく、特に磨き出されたドームが見事です。Dübs made steam locomotive, JNR's No.2109.

上の写真の車輛は国鉄2100型2109号。2025年(令和7年)3月、日本工業大学工業技術博物館(埼玉県南埼玉郡宮代町)にて撮影。左端の黄色い物体は、車庫内から引き出す際に使用されるアントです。Dübs made steam locomotive, JNR's No.2109.

上の写真の車輛は国鉄2100型2109号。2025年(令和7年)3月、日本工業大学工業技術博物館(埼玉県南埼玉郡宮代町)にて撮影。Dübs made steam locomotive, JNR's No.2109.

上の写真の車輛は国鉄2100型2109号の製造銘版。ダブス(Dübs)製の車輛は余り保存数が多くないようなので、製造銘版自体も目にする機会が少ないように記憶しています。私自身は目にするのは初めてだったかです。直上の斜めのリベットの列は、水タンクと石炭庫の境目になる鉄板を取り付けた際のリベットだったと思います。B6(2120型等)の場合は「炭庫と水タンクの境い目」では無いような気もしますけど。ダブス(Dübs)」の発音は、日本語風には「ドゥープス」と言う程度が最も原語の音に近いらしいです。2025年(令和7年)3月、日本工業大学工業技術博物館(埼玉県南埼玉郡宮代町)にて撮影。Dübs made steam locomotive, JNR's No.2109.

いいですねぇ、ステヘンソン式バルブギアは。2025年(令和7年)3月、日本工業大学工業技術博物館(埼玉県南埼玉郡宮代町)にて撮影。Dübs made steam locomotive, JNR's No.2109.

2120型(2221号機)

Aug 1, 2020.

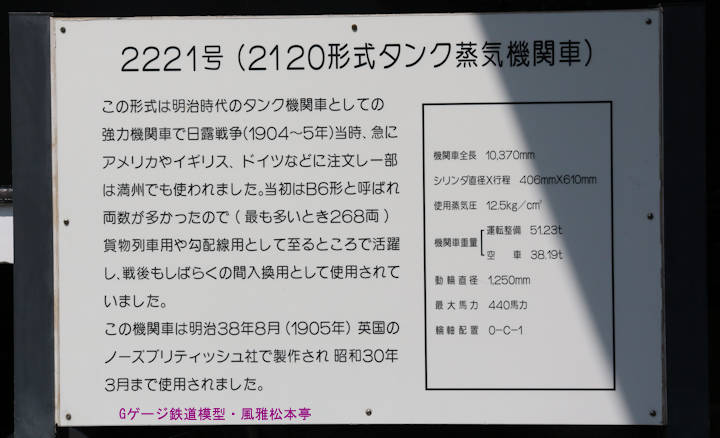

青梅鉄道公園に保存されているB6・2221号は1905年(明治38年)にノースブリティッシュ(North British)で製造された車輛です。この車輛は空制化の途中?みたいな形状に復元されているのだと思いますが、キャブ周囲の縁取りが優美で良い雰囲気です。青梅鉄道公園は鉄道開業100周年だったかとの絡みでかなり国鉄が力を入れて作った施設であり、建設時点での展示に堪える最若番車を探したら2221号機だったと言うような話を聴いた記憶があります。

上の写真の車輛は国鉄2120型2221号。2005年(平成17年)11月、青梅鉄道公園(東京都青梅市)にて撮影。写真の色合いが些かくすんだ感じですが、この写真を撮影したカメラの特性です(ペンタックスの*ist-DS2)。North British made steam locomotive, JNR's No.2221.

上の写真の車輛は国鉄2120型2221号。2017年(平成29年)9月、青梅鉄道公園(おうめてつどうこうえん・東京都青梅市)にて撮影。恐らくこの車輛は、この角度が一番格好良く写るので、似たような写真ばかりが増殖してしまって恐縮です。North British made steam locomotive, JNR's No.2221.

上の写真の車輛は国鉄2120型2221号。2017年(平成29年)9月、青梅鉄道公園(おうめてつどうこうえん・東京都青梅市)にて撮影。恐らくこの車輛は、この角度が一番格好良く写るので、似たような写真ばかりが増殖してしまって恐縮です。North British made steam locomotive, JNR's No.2221.

上の写真の車輛は国鉄2120型2221号。国鉄2120型2221号。2017年(平成29年)8月、青梅鉄道公園(東京都青梅市)にて撮影。North British made steam locomotive, JNR's No.2221.

上の写真の車輛は国鉄2120型2221号。2005年(平成17年)11月、青梅鉄道公園(東京都青梅市)にて撮影。North British made steam locomotive, JNR's No.2221.

上の写真の車輛は国鉄2120型2221号。2005年(平成17年)11月、青梅鉄道公園(東京都青梅市)にて撮影。North British made steam locomotive, JNR's No.2221.

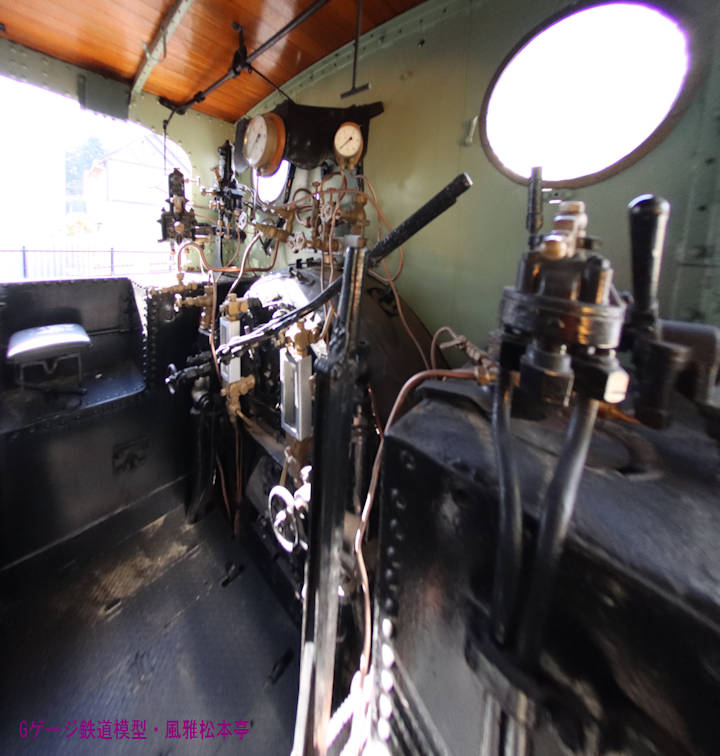

上の写真は国鉄2120型2221号の運転台内部です。魚眼レンズで撮影した写真を加工しています。「ペイントショップPro」と言う静止画処理ソフトを使いましたが、本職(≒Pro)はアドビのフォトショップでも使うんでしょうなぁ。「魚眼歪みの除去100%」と言うコマンドを五回実行して、最後に下すぼまりの画像を修正して、、、とまぁ、後の処理が面倒なので、車輛撮影には魚眼レンズなんざ余り使いたくはありませんなぁ。狭い場所で撮影するので止む無く使いますけど。2022年(令和7年)12月、青梅鉄道公園(東京都青梅市)にて撮影。North British made steam locomotive, JNR's No.2221.

上の写真は国鉄2120型2221号の説明看板。国鉄2120型2221号。2017年(平成29年)8月、青梅鉄道公園(東京都青梅市)にて撮影。North British made steam locomotive, JNR's No.2221.

2400型(2412号機)

May 1, 2025.

名古屋市科学館(https://www.ncsm.city.nagoya.jp/)に保存されている2412号は1904年(明治37年)にハノーヴァー(Hannoversche Maschinenbau AG)で製造された車輛です。国鉄から四日市の石原産業に払い下げられて長らく使用されていた経緯もあって、キャブ周りは改造されており余り格好が宜しくない点は残念です。後に石原産業から寄贈されて、名古屋市科学館に保存されています。以下にお目に掛ける写真を撮影したのは2012年(平成24年)ですが、整備直後だったからなのか露天で野晒し展示されていたにも拘らず状態は非常に宜しかったです。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号の製造銘板。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号の製造銘板。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号の説明看板。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.

上の写真の車輛は国鉄2400型2412号の説明看板。2012年(平成24年)2月、名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区)にて撮影。Hannoversche Maschinenbau AG made steam locomotive, JNR's No.2412.