東武鉄道の蒸気機関車

July 1, 2018.

東武鉄道の電気機関車については「東武鉄道の電気機関車」のコンテンツをご覧ください。

東武鉄道の足跡は1899年(明治32年)8月の、伊勢崎線の北千住(きたせんじゅ:東京府南足立郡千住町)駅=久喜(くき:埼玉県南埼玉郡久喜町)駅間の開業に遡ることが出来ます。開業の時点では非電化で、蒸気機関車に拠る列車牽引が行われていました。東武鉄道は一貫して4-4-0機(アメリカン)を多用していたことで有名ですが、長大な貨物列車を、急勾配区間が連続するような路線に走らせる必要が無かったことが4-4-0機の使用を継続した最大の原因かと思います。

日光方面への宿場町の順番は、日本橋→千住→草加→粕壁→杉戸→となりますが、伊勢崎線は几帳面に、日光街道沿いの宿場町を止まって行くことが判ります。要するに国道四号線に沿っていると言うことで、この区間は概ね線路が平坦です。と言うよりも、伊勢崎まで辿り着いても線路はまぁ平坦、何分にも関東平野の扇状地に敷設しているのですから線路は平坦になって当たり前です。

こう書くと「伊勢崎線が日光街道沿いなら日光線はどうなんだ」と言う事になりますが、日光線の線路自体は杉戸宿から分岐して行く伊勢崎線の支線のような形状ですから、東京府に近い場所で日光街道沿いに敷設されている線路は、あくまでも伊勢崎線の方です。上州に向かう路線としては、中仙道沿いに敷設された日本鉄道高崎線とは対照的ですが、前橋・桐生周辺までは比較的平坦な区間ばかり走っていると言う点では共通性があります。参考にするべきご近所の大鉄道(≒日本鉄道)が使っていた大型機関車と同じような機関車を輸入したらイギリス製の4-4-0機が揃う事になったのではないかと愚考します。

かなり遅い時期になっても貨物線は概して末端部へ行くと非電化の区間が多いので、その昔に導入した蒸気機関車をそのまま使い続けることが得策であるという判断があったからなのかも?。イギリス製4-4-0機の活躍が目立つのでアメリカ製の4-4-0機は陰に隠れがちな点はちょっと気に入らないですが、、、。

東武鉄道の蒸気機関車は概ね三系統に分類することが出来ます。但し、例外的にこれらの中に入らないモノもあります。

| A系列 | 重タンク機 |

| B系列 | イギリス製テンダ機 |

| C系列 | 軽タンク機 |

A系列はイギリス製のタンク機ですが、鉄道作業局のB6のような巨漢タンク機が数輛居るのみだったと記憶しています。あくまでも東武全体としての主力車種はB系列の方で、わずと知れたイギリス製の4-4-0テンダ機の集団です。大部分の車輛がピーコック製、所謂「ピーテン」で、ネルソン製が2機種あっるだけで、これ以外のメーカーの車輛はありません。

C系列の例外中の例外は「C112」と「C11207」と言う機関車で、C112は奥多摩電気鉄道の注文流れを東武鉄道が引き取った車輛、C11207は鬼怒川線での観光目的での運転用にJR北海道?から譲り受けて来た車輛です。いずれにしても、鉄道省の制式機の中では小型軽量機関車なんでしょうが、運転整備重量は65tを越えてますから東武鉄道内ではかなりの大型機関車と言う事になります。C112の方は、飽和式だったと記憶しています。本来のC系列機は、あくまでも鉄道作業局のA8系列で車軸配置が2-4-2となる機関車の方です。

上記の3系列の他にD系列と呼ぶべき車輛が居まして、、、D1型しかないのですが、ボールドウィン製の4-4-0テンダ機で鉄道院の5900型(≒山陽鉄道の12型)の同型機です。石炭消費量が多い割には力が無いとか、高速走行時に振動が激しいとか、途方も無い濡れ衣を着せられてかなり早い時期に廃車されています。産炭国のアメリカでは細かい燃費を云々しないし、トロッコまがいの線路にこんな機関車を高速走行させれば振動が大きくなるのは当たり前でイギリス製機関車と十把一絡げにするなよ。

これら以外にも一型式一輛の機関車はありまして、目ぼしい処ではコッペル製一号機(ベビーロコ)。有田鉄道から引き取って来たけれども小型過ぎて使い物にならなかったと言う曰く因縁がありますが、4-4-0テンダ機と8.5tのBタンク機を同じ土俵で使おうと考えている事の方が明らかにおかしい。もう一輛は0-6-2タンク機の5八号機で、この車輛は後の龍ヶ崎鉄道5号機です。「目ぼしい処」とかなんとか書きましたが、4-4-0テンダ機以外に保存車がある東武鉄道の蒸気機関車はこの二輛だけだったんじゃないかと記憶しています。

一号機「ベビーロコ」

Dec 1, 2017.

東武鉄道の一号機?「ベビーロコ」はオーレンシュタイン・ウント・アーサー・コッペル製の機関車で、和歌山県に在る有田鉄道の一号機だった車輛です。元来は有田鉄道が開業に際しアーノルド・ユンクに発注していた機関車が第一次世界大戦の影響で輸入出来なくなり、止む無く日本国内に入荷していて仕掛品の機関車を買い付けて間に合わせたと言う代物です。

最大寸法が長さ5023mm×幅1827mm×高さ3429mmで、どう考えてもナローゲージ用の8.5t機です。やっつけ仕事的に1067mmゲージで使えるようにしたらしく、端梁部はかなり嵩上げ?してあって、妙な格好になっています。Bタンク機で8.5t機ですから、頸城鉄道の二号機がCタンク機で9t機なので、ほぼ同等で仕様違いの兄弟的存在です。頸城鉄道の機関車は1911年(明治44年)製造で製造番号が5044、こちらの東武鉄道の機関車は1912年(明治45年・大正元年)製造で製造番号が5885です。

一説によるとコッペル製の機関車は日本国内に1000輛以上輸入されたようですのでそれほど珍しいものでもないのですが、都内で見られる車輛はそれほど多くありません。まぁ、その辺に免じてご勘弁ください。有田鉄道開業当時からの機関車のようですが、後に東武鉄道の気動車一輛と交換されます。東武でこんな小さな機関車を何処で使うのか少々不思議な気もしますが、新高徳機関区にいた記録があるようで、矢板線か越生線で使うのが前提だったようです。

この機関車は東京都板橋区内、都営地下鉄三田線蓮根(はすね)駅近くに在る城北交通公園に静態保存されています。説明に拠れば、この機関車では十輛牽引が精一杯だったので、本線上を回送しただけでお蔵入りになったそうです。十輛と言うのが満員のボギー客車を意味するのか、二軸貨車で十輛なのか定かではありませんが、所詮は運転整備重量8トンほどのナローゲージの機関車ですから、二軸貨車で十輛の方ではないかと思います。これだと東武鉄道内では入換用にも難がある程度の牽引力でしかありません。結局は早い時期に退役し、東上線のときわ台駅前に「ベビーロコ」と言う名前を付けられて展示されて、それだけに終わっています。

上の写真の車輛は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)。2017年(平成29年)11月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。背後に客車のような物体が連結されていますが、、、なんと言うのか、実態は連結器付きの東屋のような代物です。

上の写真の車輛は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)。2017年(平成29年)11月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)。2017年(平成29年)11月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)。2017年(平成29年)11月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。キャブ側面の、水タンクの上辺りに社紋とナンバープレートが取り付けられています。社紋はキャブの左右側面の二か所ですが、ナンバープレートは前後にも取り付けられていますので全部で四か所です。

上の写真の車輛は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)。2017年(平成29年)11月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)。2017年(平成29年)11月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)の運転台内部。2017年(平成29年)11月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)の「寄贈プレート」と言うのでしょうか、「東武鉄道寄贈」の文言が見えます。塗膜が厚くなり過ぎてしまったので年月日らしき表示は、私の視力では生憎ながら読み取ることが出来ませんでした。これ、後部端梁に取り付けられています。2017年(平成29年)11月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真は東武鉄道一号機(ベビーロコ:旧・有田鉄道一号機?)の保存されている板橋区立城北交通公園の前景。「全景」ではなくて正面入り口付近を撮影したので「前景」です。上部中央、黄色い矢印の直下がこの機関車ですが、、、機関車が小さ過ぎて判然としませんな。2017年(平成29年)11月撮影。

この公園の住所は東京都板橋区坂下二丁目19-1です。「坂下」とは「志村坂下」の事だと思いますが、住居表示した際に新町名を作ったらこうなったようです。中仙道の志村一里塚は峠の頂上付近に在るので、そこから見れば間違いなく「坂下」です。実態としては徳丸が原と言うか、高島平のだだっ広い湿地帯の端っこに在ると考えれば宜しいでしょう。最寄り駅は都営地下鉄三田線の蓮根(はすね)駅です。この公園には駐車場は在りませんが、周辺にはかなり安い時間貸し駐車場が多いです。土日祝日は親子連れが多いので、撮影はかなり困難です。

なおこの機関車の保存場所、「"常北"交通公園」ではなくて「"城北"交通公園」ですので念のため。「城北」と書けば江戸城の北側ですから板橋区、北区、荒川区なんて辺りですが、「常北」では常陸国の北部のことですから大甕、高萩、磯原なんて辺りの意味になってしまいます。こう言う余計な事を書くのは、以前に私がしくじっていた事に対する自己批判でもあります。

補修前のベビーロコ

Dec 1, 2017.

これ以下、改修以前に青系の塗装で静態保存されていた頃に撮影した写真で、2008年(平成20年)に上梓した当時の写真をそのままこちらに移動?してあります。2016年(平成28年)末から数か月掛けて、赤系の塗装で綺麗に補修されています。但し、改修前と改修後とではどちらが歴史的に正しいのか判然としないので、以下に改修前の写真も残しておきます。

上の写真の車輛は東武鉄道のベビーロコ(旧・有田鉄道一号機)。2008年(平成20年)7月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道のベビーロコ(旧・有田鉄道一号機)。2008年(平成20年)7月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。キャブ出入口に金網が張ってあって立ち入り出来ないようにしてありますが、反対側からは出入り可能です。これは、改修後の現在でも同様です。

上の写真の車輛は東武鉄道のベビーロコ(旧・有田鉄道一号機)。2008年(平成20年)7月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道のベビーロコ(旧・有田鉄道一号機)。2008年(平成20年)7月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道のベビーロコ(旧・有田鉄道一号機)。2008年(平成20年)7月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道のベビーロコ(旧・有田鉄道一号機)。2008年(平成20年)7月、板橋区立城北交通公園(東京都板橋区)にて撮影。

B1型5号機と6号機(ベイヤー・ピーコック製)

Sept 13, 2008.

Class B1, No.5 and No.6 steam locomotive of Tobu Ry.'s were manufactured by UK locomotive builder "Beyer Peacock" at 1898. They were manufactured for the opening between Kita-Senju(Tokyo) and Kuki(Saitama) of Tobu Railway, Isesaki line.

東武鉄道B1型は1899年(明治32年)の伊勢崎線の北千住(きたせんじゅ:東京府南足立郡千住町)駅=久喜(くき:埼玉県南埼玉郡久喜町)駅間の開業に備えて輸入された車輛で、製造は1898年(明治31年)、製造元はベイヤー・ピーコック、鉄道院5500型の同型機です。

下の写真の二輛の機関車はいずれも東武博物館に保存されており、B1型5号機は空制化以前の原型に近い状態に復元されて東向島駅直下の本館?に保存されています。恐らくは掛け替え可能な電球化以前の方式の前照灯を使う前提を再現したのだと思いますが、前側には前照灯が掛かっていて、テンダ側はランプ掛けだけ残してある辺りは流石というか、なんとも立派な見識です。電球式前照灯を常時装着した状態にしてある6号機との対比の兼ね合いでこうしてあるのでしょうが、流石に物持ちの良い東武鉄道ならでは、時代考証を良く踏まえた展示手法には脱帽させられます。

B1型6号機は別館と言うのか、東向島駅前の水戸街道(国道六号線)を挟んで向かい側の屋外に展示されていうます。但し、6号機は屋外展示とは言っても伊勢崎線のガードの下なので、丸っきりの雨晒しと言うわけでもありません(風向きによっては多少は濡れますけど)。こっちの方が待遇が悪いんじゃないかと思わなくもないですが、少なくとも明るい屋外に保存されているので細部のデティールを撮影するつもりだったら好都合です。但し、金網で囲われているために、相当に鏡筒が細くて画角の広いレンズが無いと撮影は困難です。現実的には諦めて金網越しに撮影するか、コンデジの鏡筒先端に魚眼アタッチメントレンズを取り付けて金網の隙間に突っ込んで撮影するか、どちらかしかありません。

上の写真の車輛は東武鉄道B1型5号機。2008年(平成20年)8月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道B1型5号機。2008年(平成20年)8月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

上の写真は東武鉄道B1型5号機の製造銘板と社紋、テンダ側面に取り付けてあるヤツです。2008年(平成20年)8月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

上の写真は東武鉄道B1型5号機の製造銘板?、と言うのでしょうか、ランボード上の動輪覆いの縁取り部分に取り付けてあるヤツです。6号機にも同じモノが取り付けてありますし、大田区の萩中公園に保存されているB3型34号機にも同仕様のモノが取り付けられています。2008年(平成20年)8月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道B1型6号機。2008年(平成20年)8月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道B1型6号機の後部(テンダの後部)、傍に立っている女性はアイドル歌手の森口こころさん。2025年(令和7年)9月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

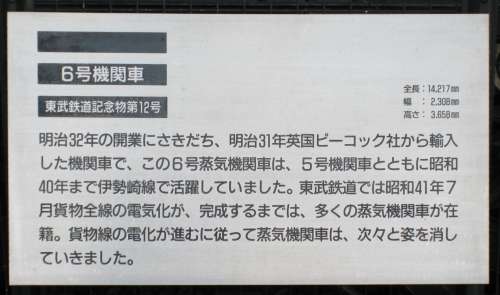

上の写真は東武鉄道B1型6号機の説明看板。2008年(平成20年)8月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

上の写真は東武鉄道B1型6号機の製造銘板。2008年(平成20年)8月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

上の写真は東武鉄道B1型6号機の製造銘板?、と言うのでしょうか、ランボード上の動輪覆いの縁取り部分に取り付けてあるヤツです。5号機にも同じモノが取り付けてありますが、色味は少々毒々しい感じがしますが、おもちゃのまちのバンダイミュージアムに展示されているリチャード・ギャレット・アンド・サンズの蒸気自動車の製造銘板も同じ配色になっていますから、英国流儀としてはこれで正解なのかも?。2008年(平成20年)8月、東武博物館(とうぶはくぶつかん:東京都墨田区)にて撮影。

実は、北千住=久喜間の開業時に購入したB1型十輛は、開業直後の東武鉄道には資金的にかなりの負担となります。同じ頃に本所=銚子間を開通させて人的関係もあった総武鉄道はタンク機ばかりで車輛が不足気味だったために六輛を譲渡し、残り四輛で営業を続ける事になります。B1型以外にも二輛の機関車がいた筈なので、北千住=久喜間は凡そ40kmですから運行本数が少なければ六輛の機関車でもどうにかなると考えたのでしょう。

しかし、伊勢崎線を延長して亀戸=北千住=久喜=足利間の凡そ85kmを運行するようになると、明らかな車輛不足になります。結局B1型を追加輸入したり、同型機の5500型の払い下げを受けた車輛もB1型に含まれます。この払い下げられてきた車輛、実は東武鉄道が総武鉄道に譲渡した車輛が国有化後に払い下げられてきたもので、要するに出戻り車輛です。このような経緯もあって、B1型の中には鉄道作業局が定めた「D6」と言う型番を持っていた車輛もいれば、そうではない車輛もいると言う事になります。

B3型30号機と34号機

July 18, 2009.

Class B3, No.30 steam locomotive was manufactured famous UK locomotive builder named Beyer Peacock at 1914. Probably, She is newest UK made steam locomotive in Japan. She has 4-4-0 wheel arrangement.

東武鉄道B3型30号機は1914年(大正3年)ベイヤー・ピーコック製の機関車で、東武鉄道としてはほぼ最新の蒸気機関車です。国鉄5600型とほぼ同型の機関車で、恐らく日本に輸入されたピーコック製の機関車としては最新の、そして恐らくは最後の車輛であるようです。更に、少々珍しいことに、この機関車はいかり肩のベルペアー火室です。ベルペアー火室はアメリカ型の世界ではペンシルヴァニア鉄道の一連の機関車などでそれほど珍しいものではないですが、日本国内に入ってきた機関車としてはごく少数派です。

上の写真の車輛は東武鉄道30号機。2009年(平成21年)7月、栃木県佐野市嘉多山公園にて撮影。

この東武鉄道B3型30号機は後述のB3型34号機と同型ですが、保存状態はかなり悪く褒められたモノではありません。多分、東武鉄道が佐野市に対して無償譲渡しているのだと思いますが、タダで貰っているから粗末に扱っているのでしょう。この種の車輛は、毎年1000万円程度は賃貸料を集金するようにでもしない限りは、やがてはスクラップです。この車輛もナンバープレートすらありませんし、ヘッドライトのレンズも残っていません。序でに書くと、車輛の横の立て看板の説明も間違っています。製造元がベーヤピーコックと書いてありますが、こんな機関車製造会社の名前は初めて聞きました。

「Beyer Peacock」と言う社名ですから、Beyerの部分は「ベーヤー」とか「ベイヤー」、500歩譲って「ベイエル」としかなりません。「べーヤ」と書いたのではBeya、Bejaとか、、、なんだか、書いていて腹が立ってくるなぁ。それでも悪口ばかり書いているのもどうかと思うのでこの車輛の美点を書いておきますが、連結器は両側ともアライアンス式自動連結器がそのまま残されています。どんなに程度が宜しくとも、34号機の方は住友製らしき連結器に交換されてしまっているのが惜しい処です。

この車輛の保存場所は、栃木県佐野市の嘉多山公園です。喜多山ではなくて「嘉多山(かたやま)」が正解ですので念のため。この辺りの事は有名な「編集長敬白」に同じことが記載されています。最末期に30号機以下の面々が佐野線の使用されていた事もあって、佐野市内のこの場所に保存されることになったようです。

B3型34号機

July 1, 2018.

Class B3, No.34 steam locomotive was manufactured famous UK locomotive builder named Beyer Peacock at 1914. Probably, She is newest UK made steam locomotive in Japan. She has 4-4-0 wheel arrangement.

東武鉄道B3型34号機は上述のB3型30号機と同様に、1914年(大正3年)にベイヤー・ピーコックで製造された機関車で、東武鉄道が所有している蒸気機関車としては鬼怒川線用のC11に次いで、二番目に新しい超新型機関車です。同じB3型であっても30号機と比べると、保存状態はこちらの34号機の方が遙かにまともです。

上の写真の車輛は東武鉄道34号機。2005年(平成17年)12月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道34号機。2005年(平成17年)12月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道34号機。2018年(平成30年)6月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道34号機。2005年(平成17年)12月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道34号機。2005年(平成17年)12月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道34号機の運転台内部。かなり狭い場所なのでライカ判換算18mm相当のレンズで苦労して撮影したみたいです。パナのマイクロフォーサーズのカメラに、オリンパスの広角ズームを取り付けて、愚息と一緒に撮影しに行ったようです。因みにこの写真は「2005年(平成17年)12月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影」と言う事になりますが、2025年(令和7年)6月に行った処同様に撮れることを確認しています。車輛の状態も、決して悪くなっていません。

上の写真の車輛は東武鉄道34号機。2005年(平成17年)12月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

東武鉄道34号機の先台車。写真だけだと少々判り難いですが、外吊りのイコライザと板バネを取り外すと、、、実は台車自体はFOX台車に極めて良く似た形状をしていることが判ります。2018年(平成30年)6月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

東武鉄道34号機の先台車。2018年(平成30年)6月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

東武鉄道34号機の泥除け。「泥除け」と言うのか、動輪覆いの陽刻です。「ベイヤー・ピーコック、マンチェスター、1914」の文字が読み取れます。日本に輸入されたピーコック製の蒸気機関車としては、最新の車輛ではなかったかと記憶しています。大体、ベルペアー火室の機関車も日本ではかなりの少数派だったような。2018年(平成30年)6月、東京都大田区萩中(はぎなか)公園にて撮影。

B4型39号機と40号機

July 1, 2018.

東武鉄道B4型は車番は新しいのですが製造時期はかなり古く、1898年(明治31年)にシャープ・スチュアートで六輛製造された車輛です。従って開業時に用意されたB1型(5号機・6号機など)と同時期の製造となります。B4型を発注したのは日本鉄道で、SSbt2/4型(207号~212号)となり、国有化されて5650型(5650~5655)となり、後に全車が東武鉄道に払い下げられて来てB4型35号~40号となります。

簡単に言ってしまえば入線の経緯が違うだけで、実態としてはB1型と大差ありません。それでも冷遇?されていたような形跡は見当たらないですが、東武社内的に多数派であったシャープ・スチュアート製の車輛であると言う点も有利に作用しているのでしょう。簡単に言ってしまえば既存車輛と同列に取り扱っていればそれで済むと言う事ですから、扱いやすいと言う点では最右翼でしょう。

B4型39号機

Aug 1, 2025.

Class B4, No.39 steam locomotive was manufactured famous UK locomotive builder named Sharp Stewart at 1898. She has 4-4-0 wheel arrangement.

東武鉄道B4型39号機は、車番は新しいのですが製造時期はかなり古く、1898年(明治31年)にシャープ・スチュアートで六輛製造された車輛です。従って開業時に用意されたB1型と同時期の製造となります。B4型を発注したのは日本鉄道で、国有化されて5650型となり、後に全車が東武鉄道に払い下げられて来てB4型となります。

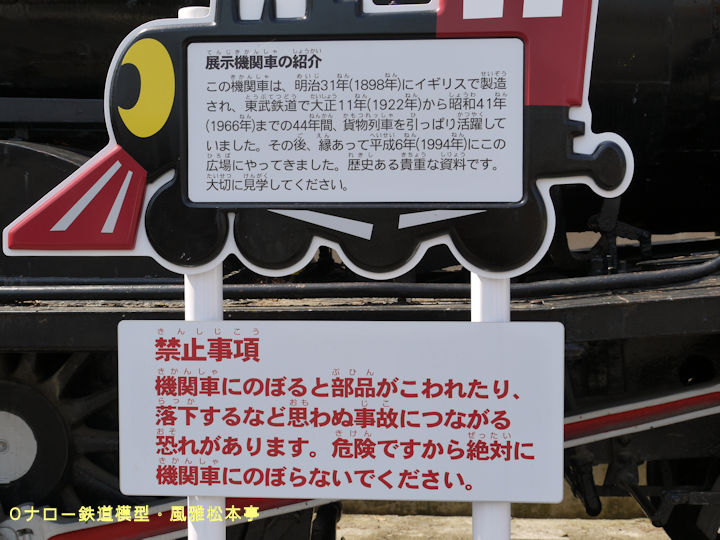

この内の39号機は三岐鉄道丹生川(にゅうがわ)駅に隣接する貨物鉄道博物館に静態保存されています。住所は三重県いなべ市内です。「いなべ」と書くと字面が判り難いですが、漢字では「員弁」と書きます。これを何処かの誰かみたいに「いんべ」と読んでいると大恥をかきます。いや、その、恥をかきました(^^;)。

上の写真の車輛は東武鉄道39号機。2012年(平成24年)2月、貨物鉄道博物館(三重県いなべ市)にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道39号機。2012年(平成24年)2月、貨物鉄道博物館(三重県いなべ市)にて撮影。

上の写真の車輛は貨物鉄道博物館(三重県いなべ市)に展示されている東武鉄道39号機。この写真の左側に三岐鉄道三岐線の線路と言うか、三岐鉄道丹生川(にゅうがわ)駅が在ります。2012年(平成24年)2月、貨物鉄道博物館(三重県いなべ市)にて撮影。

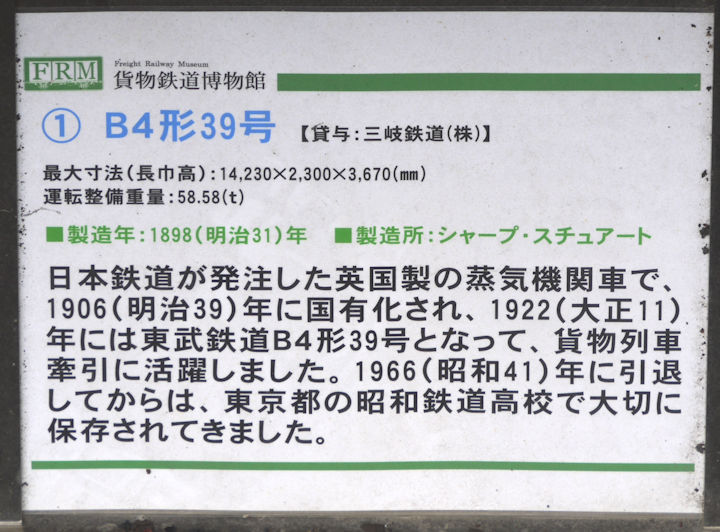

上の写真は貨物鉄道博物館(三重県いなべ市)に展示されている東武鉄道39号機の説明看板。2012年(平成24年)2月、貨物鉄道博物館(三重県いなべ市)にて撮影。

B4型40号機

Aug 1, 2025.

Class B4, No.40 steam locomotive was manufactured famous UK locomotive builder named Sharp Stewart at 1898. She has 4-4-0 wheel arrangement.

東武鉄道B4型40号機は上述のB4型39号機と同様に、鉄道院の5650型だった車輛です。現在は東武動物公園駅に近い埼玉県南埼玉郡宮代町の町役場敷地内に静態保存されています。

こうやって書いてしまうと些か意味不明ですが、この東武動物公園駅の旧駅名は「杉戸(すぎと)」です。有名な「杉戸機関庫」の在った駅なので、それに因んで地元の町役場に静態保存したと言うことのようです。生憎、「杉戸」と言う駅名は所在地自治体の名前では無くて、大落古利根川(おおおとしふるとねがわ)を挟んだ向こう岸に在る有名な街の名前に由来しているので内心は気に入らないと言う人もいるんだとは思いますけど。杉戸が有名な地名であるのは此処が日光街道の宿場町だったからのようですが、生憎乍ら東武動物公園駅(旧・杉戸駅)の在る場所は日光街道とは無縁の場所です。寧ろ「機関区が在るので有名な杉戸」と言う意識の方が強い場所かも知れません。

上の写真の車輛は東武鉄道40号機。2025年(令和7年)3月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道40号機。2012年(平成24年)4月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道40号機、上の写真とは反対側の側面です。2012年(平成24年)4月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道40号機の後部(と言うか、40号機のテンダの後部)。ちょっと特徴的なナンバープレートの書体が良い感じです。2012年(平成24年)4月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

上の写真の車輛は東武鉄道40号機の後部(と言うか、40号機のテンダの後部)。ちょっと特徴的なナンバープレートの書体が良い感じです。2012年(平成24年)4月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

上の写真は東武鉄道40号機のシリンダ周辺。この辺りの外観形状は同じシャープ・スチュアート製の車輛同士なので、新型?のB3型(30号機や34号機)とそっくりです。2025年(令和7年)3月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

同じく東武鉄道40号機のシリンダ周辺、、、と言うよりは、先台車の写真と言うべきかもしれませんなぁ。こちらの方が上の写真よりもやや上方向から撮影しています。2025年(令和7年)3月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

上の写真は東武鉄道40号機の前部端梁周辺、この連結器はアライアンス式のようです。2025年(令和7年)3月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

上の写真は東武鉄道40号機の説明看板。2012年(平成24年)4月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

上の写真は東武鉄道40号機の説明看板。2012年(平成24年)4月、埼玉県南埼玉郡宮代町役場にて撮影。

東武鉄道の電気機関車については「東武鉄道の電気機関車」のコンテンツをご覧ください。