鉄道ガイドブックシリーズ

Mar 1, 2025.

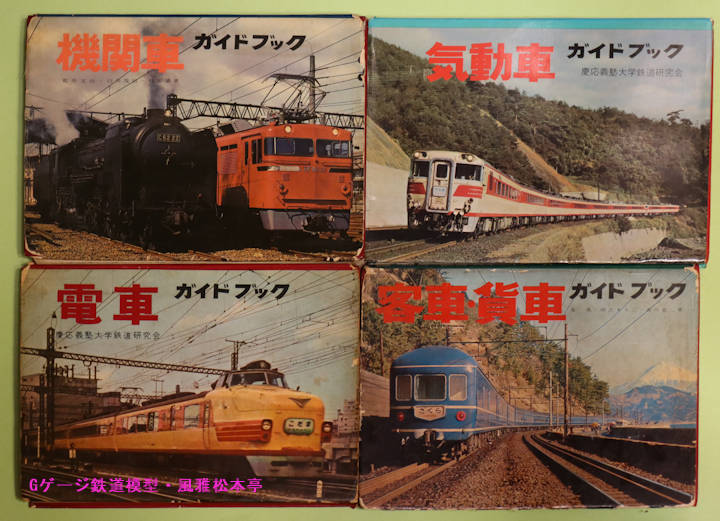

「鉄道ガイドブック」と言うシリーズ名で誠文堂新光社から発行されていた一連の単行本をお目に掛けます。「ムック(Mook)」とか言う言葉が世の中に出て来る前、一般的な出版社で言えば金園社(きんえんしゃ)とか西東社(さいとうしゃ)などのハウツー本が大量に出回っていた時期に発行された本です。「ハンドブック」「ガイドブック」などのブームだったんでしょうねぇ、鉄趣味界隈では「保育社のカラーブックス」辺りが元祖だったのだろうと思います。

「保育社のカラーブックス」は文庫本サイズですが、こちらの誠文堂新光社の「鉄道ガイドブック」はB6判で上下開きです。本を開くとB5判になって上半分が写真・下半分が図面と解説になります。同じ鉄道ガイドブックでも発行の新しいモノは左右開きになっていて、本を開くと横にかなり細長くなります。「セカンド・ディーゼル・スポッターズガイド」と言った一連のカームバックの書籍に良く似た体裁です。生憎、その種の発行時期の新しい書籍には余り興味がないので、以下にお目に掛けるのは概ねヨンサントウ前後の1960年代後半(昭和30年代後半)以降に初めて発行されていた時期のガイドブック各書です。このシリーズは一時期暴騰していまして一冊25000円とかでヤフオクに出品する人がいましたが、最近では価格は比較的安定しているようです。「競り合った結果として25000円になった」のではなくて、「出品者が設定した開始価格が25000円」ですから、、、幾らなんでもそれは無いだろう。

内容は発行時点での現役車輛の写真が上半分、解説が下半分と言う体裁を維持しています。電車ガイドブックと客車・貨車ガイドブックの貨車の部分のみは掲載車輛数が多いからなのか1ページに写真と説明を押し込んでありますが、それ以外の各書は上ページに写真・下ページに図面+解説と言う体裁を維持しています。それでも上ページ・下ページを合わせてB5判1ページに過ぎないので情報は限定的です。「内容は発行時点での現役車輛」と書きましたが、あくまでも「車輛としては現役」と言う事です。事業用車輛も含みますので木造救援車が載っていたり、少数乍ら暖房車なども掲載されています。

決して子供向きの解説が載っている訳ではありませんが、子供が読んでも持て余さない情報量です。このコンテンツの各書を初めて手にしたのは実は小学校低学年の頃だったのですが、情報が少ない分だけ私にも理解し易かったようです。結果的にすっかり鉄分に染まり切る事となりました。

「鉄道ガイドブックシリーズ四冊(誠文堂新光社刊)」、この四冊から全ては始まります。これ以降「新車ガイドブック」や「私鉄ガイドブック」などが続々と発売されて行きます。「鉄道ガイドブックシリーズ」と言うのがこの一連の書籍のシリーズ名なんですが、最近になって気動車ガイドブックの裏表紙を見て初めてこのシリーズ名を知りました。なんとなく「思い付きで命名したのではないか」と言う疑念を禁じ得ません。

「鉄道ガイドブックシリーズ四冊(誠文堂新光社刊)」、この四冊から全ては始まります。これ以降「新車ガイドブック」や「私鉄ガイドブック」などが続々と発売されて行きます。「鉄道ガイドブックシリーズ」と言うのがこの一連の書籍のシリーズ名なんですが、最近になって気動車ガイドブックの裏表紙を見て初めてこのシリーズ名を知りました。なんとなく「思い付きで命名したのではないか」と言う疑念を禁じ得ません。

これ以外には客車・貨車ガイドブックに自社広告として既刊三冊セット売り大特価の案内の中に「鉄道ガイドブックシリーズ」と言う文字列が見受けられますが、これ以外には見掛けた記憶がありません。

機関車ガイドブック

1963年(昭和38年)7月5日に初版発行

「機関車ガイドブック」はこのシリーズの初っ端を飾る書籍で、荒井文治さん、臼井茂信さん、杉田肇さんの共著です。良い写真が多数収載されているのですが、臼井茂信さん名義の写真は何故かテンダが一部しか写っていなかったりテンダ側から撮影していたりと、どう言う編集方針で使う写真を決めているのか些か不思議な編集方針です。 収録順序は蒸機→電機→ディーゼル機の順、各ジャンルごとの中では駆動軸の少ない順、同じ動軸数であれば型番の数字が小さい順、とまぁ、このように整列しています。具体的にはB20→C50→C51→C54→途中省略→C11→C12→途中省略→D51、、、と言うような並び方になります。C52とC53が無いのは、この本が出た時期には既に退役しているからです。これに引き続いて電機編はEB10から始まってEH10まで、ディーゼル機編はDD11から始まってDF93まで掲載されています。なんでも載せるとキリがないからでしょうが、ED10は載せない、DF92は載せないと、なんとなく苦渋の決断が伺えるような編集内容です。それでも、現役機である限りは1型式一輛の初期の大型ディーゼル機は几帳面に掲載されています。あくまでもこの本の発行時に現役機であるならば、と言う制約付きではありますけど。

収録順序は蒸機→電機→ディーゼル機の順、各ジャンルごとの中では駆動軸の少ない順、同じ動軸数であれば型番の数字が小さい順、とまぁ、このように整列しています。具体的にはB20→C50→C51→C54→途中省略→C11→C12→途中省略→D51、、、と言うような並び方になります。C52とC53が無いのは、この本が出た時期には既に退役しているからです。これに引き続いて電機編はEB10から始まってEH10まで、ディーゼル機編はDD11から始まってDF93まで掲載されています。なんでも載せるとキリがないからでしょうが、ED10は載せない、DF92は載せないと、なんとなく苦渋の決断が伺えるような編集内容です。それでも、現役機である限りは1型式一輛の初期の大型ディーゼル機は几帳面に掲載されています。あくまでもこの本の発行時に現役機であるならば、と言う制約付きではありますけど。

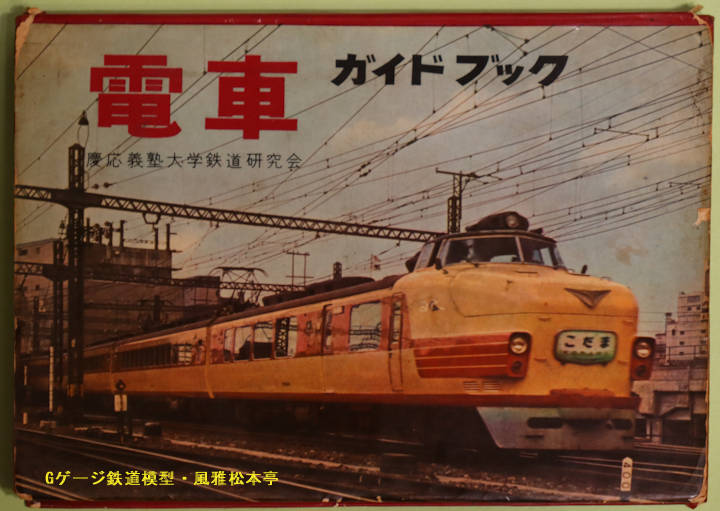

電車ガイドブック

1963年(昭和38年)10月15日に初版発行

「電車ガイドブック」はこのシリーズの二冊目となる書籍ですが、どうもコレが一番売れたようです。ヤフオクやら古本市やらで見掛けるのも、大抵はこのクロ151の写真を表紙カバーに使ったこの本です。もしかしたら、表紙カバーの写真が東北本線の特急でクハ48*を使って発行されたものもあったのかも?。但し、写真自体の質?は他のガイドブックに比べると格段に落ちます。簡単に言ってしまえば凄く上手な写真が多いのですが、かなり酷いモノも混ざっています。今になっては「もう一寸どうにかならなかったものか」と思いますが、それでも初めて見た子供の頃には胸をときめかせたものです。 編著者が独特で、ガイドブックシリーズ四冊の中では少数派ですが慶応大学鉄研が担当しています。後に慶応鉄研は「私鉄電車のアルバム」と言うような単行本を他社から出版しますが、結果的にはこちらの「電車ガイドブック」が先祖とも言うべき立ち位置になっています。

編著者が独特で、ガイドブックシリーズ四冊の中では少数派ですが慶応大学鉄研が担当しています。後に慶応鉄研は「私鉄電車のアルバム」と言うような単行本を他社から出版しますが、結果的にはこちらの「電車ガイドブック」が先祖とも言うべき立ち位置になっています。

発行時期が時期だけに、買収国電がかなり掲載されています。この本を見ている限りは、阪和線、富山港線、宇部線には買収国電しか居なくて、仙石線には17m車の導入が完了しているので宮城電気鉄道由来の車輛は軒並み休車状態、更には救援車にはかなりの買収国電がいるし、、、と言うような状況です。

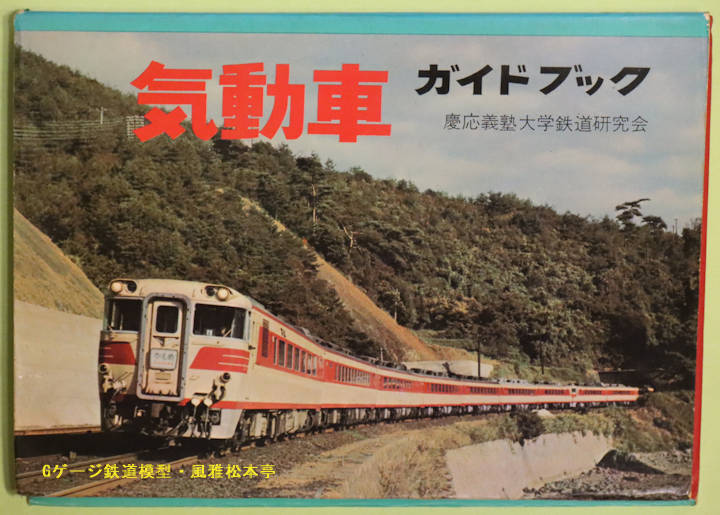

気動車ガイドブック

1964年(昭和39年)6月30日に初版発行

「気動車ガイドブック」は上述の二冊よりも遅れて、1964年(昭和39年)になってからの発行です。二回目の東京オリンピックの開催された年ですな、一回目は中止されてしまっていますが。やはり網羅的に写真を集める作業は相当に手間が掛かるからなんでしょうか、この本以降は1965年(昭和40年)に入ってから「客車・貨車ガイドブック」、1966年(昭和41年)に「新車ガイドブック」、1967年(昭和42年)に「'67新車ガイドブック」と、年刊的に発行されて行きます。「電車ガイドブック」に続き、この本も慶応大学鉄研の編集です。

石油類の戦時統制が行われていた関係もあって、戦前型の気動車と言うモノは比較的少数ですから、この本にも余り大量に掲載されてはいません。それでもキハ41000系(後のキハ04型・キハ05型・キハ06型)や、キハ42000系(後のキハ07型)は言うまでもなく掲載されています。驚くべきはキサハ04-301で、この車輛は流線型の電気式気動車であったキハ43000系の中間付随車だったキハサ43500そのものです。掲載されている車種の中で一番古いのがキサハ04-301(≒キサハ43500)ですが、流石にキハニ5000やキハニ36450のような車輛は掲載されていません。買収気動車も廃車・払い下げ処分が済んでいるので掲載されていません。

石油類の戦時統制が行われていた関係もあって、戦前型の気動車と言うモノは比較的少数ですから、この本にも余り大量に掲載されてはいません。それでもキハ41000系(後のキハ04型・キハ05型・キハ06型)や、キハ42000系(後のキハ07型)は言うまでもなく掲載されています。驚くべきはキサハ04-301で、この車輛は流線型の電気式気動車であったキハ43000系の中間付随車だったキハサ43500そのものです。掲載されている車種の中で一番古いのがキサハ04-301(≒キサハ43500)ですが、流石にキハニ5000やキハニ36450のような車輛は掲載されていません。買収気動車も廃車・払い下げ処分が済んでいるので掲載されていません。

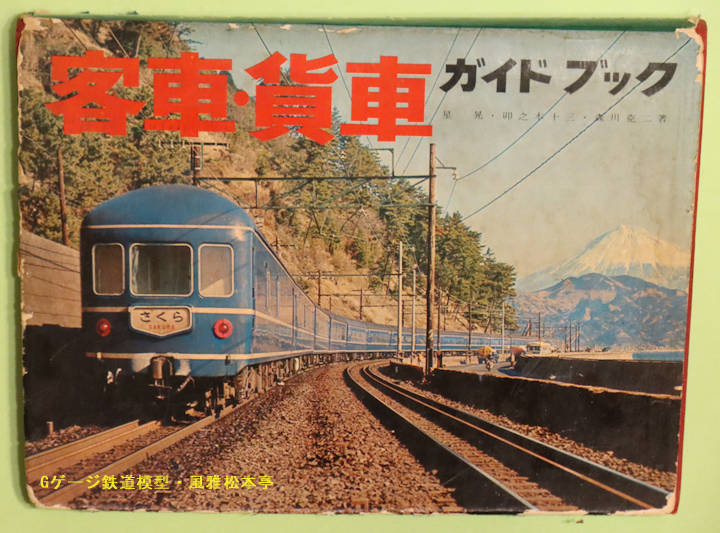

客車・貨車ガイドブック

1965年(昭和40年)6月25日に初版発行

「客車・貨車ガイドブック」は四冊セットとして構成される鉄道ガイドブックシリーズの最後を飾る書籍で、最初に発行された「機関車ガイドブック」、電車ガイドブックの二年後に発行されています。客車と貨車を全て併せて「機関車」や「電車」と大差無いページ数に収めている辺りからしてはっきり言ってしまえば「客車・機関車を舐めている」と言ってしまえば、正しくその通りで、なんとなくツメが甘いです。 「鉄道ガイドブックシリーズ四冊(誠文堂新光社刊)」、この四冊から全ては始まります。これ以降「新車ガイドブック」や、「私鉄ガイドブックシリーズ」などが続々と発売されて行きます。「鉄道ガイドブックシリーズ」と言うのがこの一連の書籍のシリーズ名なんですが、最近になって気動車ガイドブックの裏表紙を見て初めてこのシリーズ名を知りました。なんとなく「思い付きで命名したのではないか」と言う疑念を禁じ得ません。

「鉄道ガイドブックシリーズ四冊(誠文堂新光社刊)」、この四冊から全ては始まります。これ以降「新車ガイドブック」や、「私鉄ガイドブックシリーズ」などが続々と発売されて行きます。「鉄道ガイドブックシリーズ」と言うのがこの一連の書籍のシリーズ名なんですが、最近になって気動車ガイドブックの裏表紙を見て初めてこのシリーズ名を知りました。なんとなく「思い付きで命名したのではないか」と言う疑念を禁じ得ません。

新車ガイドブック

1966年(昭和41年)7月20日に初版発行

「新車ガイドブック」は上述の客車・貨車ガイドブックが発行された翌年に増補版的に発行された本で、翌年にも「67新車ガイドブック」が発行されます。流石に「68年版新車ガイドブック」とかは発行されなかったようですが、1968年(昭和43年)はヨンサントウの年なのでそれ用?の新車種が続々と開発されていた時期なので二年連続での増補版発行となったのでしょう。

「新車ガイドブック」にはどんな車輛が掲載されているのかと言うとED75、ED76、EF59、EF64、DD14の二次型以降、DD20・DD21、DD51の量産車、103系の量産車、113系、167系、クロ181(クロハではなくてクロ時代)、クモハ50(クモハ53からの三扉化改造車)、サハ58(サハ48からの三扉化改造車)、サハ15・サハ45(サロからの格下げ車)、キハ90・キハ91の試作車、などと言う車輛が掲載されています。どうやら誌面の関係で客車の台車振替・軽量化で登場した新形式車輛や、ロングシート化に伴って派生した新形式車輛などは掲載されずに、翌年の「67新車ガイドブック」に回されているようです。

「新車ガイドブック」にはどんな車輛が掲載されているのかと言うとED75、ED76、EF59、EF64、DD14の二次型以降、DD20・DD21、DD51の量産車、103系の量産車、113系、167系、クロ181(クロハではなくてクロ時代)、クモハ50(クモハ53からの三扉化改造車)、サハ58(サハ48からの三扉化改造車)、サハ15・サハ45(サロからの格下げ車)、キハ90・キハ91の試作車、などと言う車輛が掲載されています。どうやら誌面の関係で客車の台車振替・軽量化で登場した新形式車輛や、ロングシート化に伴って派生した新形式車輛などは掲載されずに、翌年の「67新車ガイドブック」に回されているようです。

とまぁ、引き続き「67新車ガイドブック」のについて色々と書きたかったのですが、不覚にもヤフオクで売り飛ばしてしまうと言う愚かしい事をしてしまったので手元にありません。ヤフオクには色々と「鉄道ガイドブックシリーズ」の書籍が最初の四冊だけでは出品されていますが、新車ガイドブックやらが出品されたのを見たのは自分で出品されたのを見たのが最初で最後です。売り飛ばさなければ良かったのに、、、とまぁ、相変わらず後悔し続ける日々を送り続けています。この性格はどうにもならないでしょうなぁ。

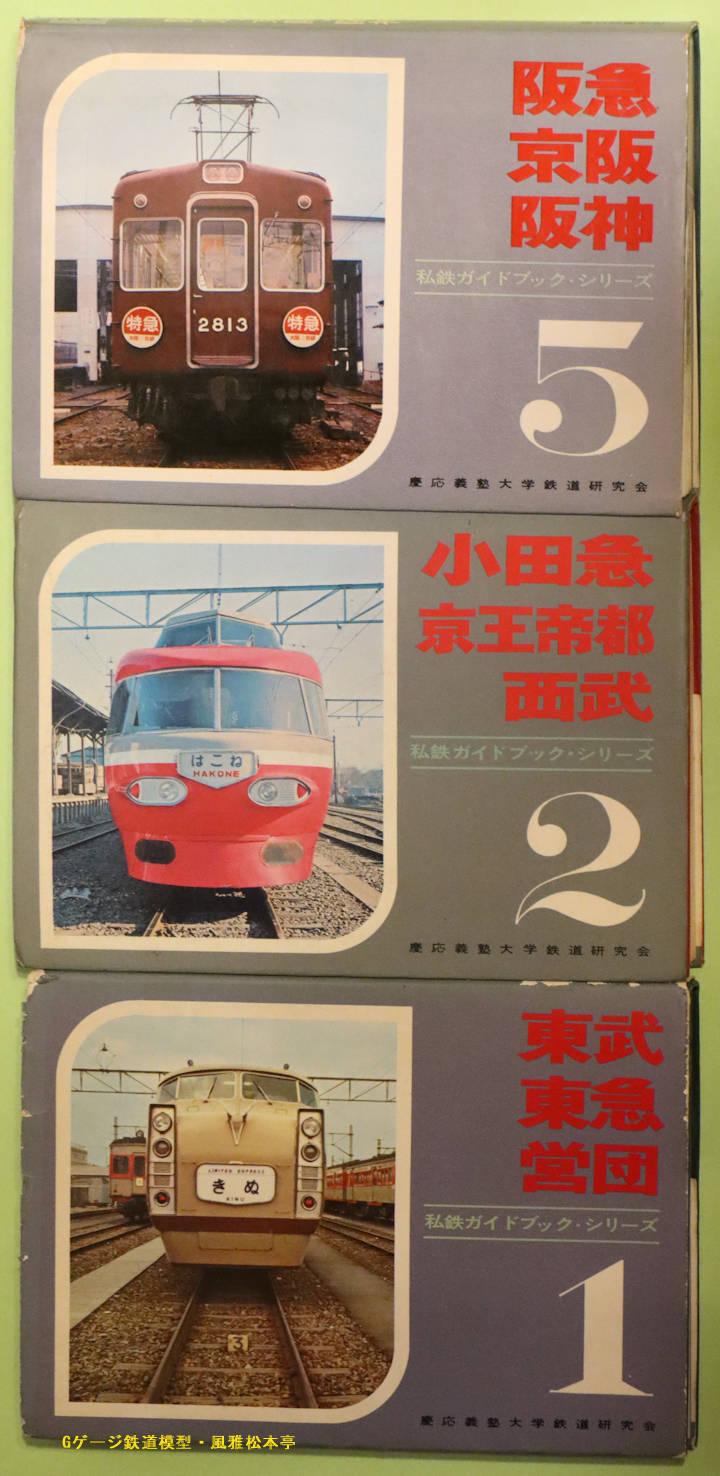

私鉄ガイドブックシリーズ

1968年(昭和43年)8月31日に第一巻の初版発行

「私鉄ガイドブック」は上述の各種のガイドブックに続き、民鉄車輛を三社程度づつ纏めてガイドブックとして発行していたものです。掲載されているのは大手民鉄の車輛のみで、所謂「中小私鉄」は対象外です。電車ガイドブックで懲りたからなのか、OB連から厳しく指導されたからなのか、写真の質は相当に向上しています。第一巻辺りでは、相変わらず電動車と付随車を全く別のページに掲載するような悪癖とも言うべき奇怪な編集方法は踏襲したままです。

- 第一巻:東武・東急・営団

- 第二巻:小田急・京王・西武

- 第三巻:名鉄・京成・都営地下鉄・京急

- 第四巻:近鉄

- 第五巻:阪急・阪神・京阪

- 第六巻:西鉄・南海・大阪地下鉄・名古屋地下鉄

「営団」とは「東京メトロ」の事、「大阪地下鉄」とは「大阪市営地下鉄」の事、「名古屋地下鉄」とは「名古屋市営地下鉄」の事です。横浜市の市営地下鉄は1972年(昭和47年)の開業なので、残念乍ら掲載されていません。尤も開業した時点では1000系一種類だけしか車輛が無いので、恐らくは掲載漏れとなってしまいかねないような状況ですから止むを得ません。

「私鉄ガイドブック」にはどんな車輛が掲載されているのかと言うと、例えば第一巻であれば、東武鉄道では電化開業時に使用されたデハ1型の生き残りのモハ1100型は掲載されているけれども蒸気機関車は掲載されていません。東急では東京横浜電鉄が製造した中型ボギー車以降は掲載されているけれども11m車のモハ1や、池上電気鉄道からの引継ぎ車は掲載されていません。営団では開業時期が新しいからだと思いますが、東京高速鉄道開業時の100型と東京地下鉄道開業時の1000型がともに掲載されています。

「私鉄ガイドブック」にはどんな車輛が掲載されているのかと言うと、例えば第一巻であれば、東武鉄道では電化開業時に使用されたデハ1型の生き残りのモハ1100型は掲載されているけれども蒸気機関車は掲載されていません。東急では東京横浜電鉄が製造した中型ボギー車以降は掲載されているけれども11m車のモハ1や、池上電気鉄道からの引継ぎ車は掲載されていません。営団では開業時期が新しいからだと思いますが、東京高速鉄道開業時の100型と東京地下鉄道開業時の1000型がともに掲載されています。

奇怪な編集方法

Mar 1, 2025.

鉄道ガイドブックシリーズは大学鉄研が編集を担当した巻がありますが、どうも変な編集をしています。それは電動車と付随車を別々に整列させたりしていると言う事で、番号順に整然と並びはするから見た目は綺麗であっても読者が理解しにくいと言う事です。例えば客車・貨車ガイドブックに載っているハニ・ハユニは機能が似ているからと言う事なのでしょうが、61系のページが続く中に、突如スハニ32・オハニ36が同じページに放り込まれているとか、、、。なんと言うのか、青臭い奇怪な編集方法です。「普通に系列ごとに整列させれば良かろうに」と思わざるを得ません。