機芸出版社について

June 1, 2019.

「鉄道模型趣味(TMS)」誌の版元である「機芸出版社」の社名を「機芸社出版」「機芸社」と呼ぶ方がいらっしゃいますが、創業時は兎も角も1954年(昭和29年)頃までは有限会社機芸社を名乗り、1954年3月号(通巻六十七号)の巻末告知で株式会社への組織変更と、「機芸出版社(きげい・しゅっぱんしゃ)」への社名変更が案内されています。多分、「機芸社出版」と呼ばれる方は、かなり年配の方なんでしょう。流石にジジイの私でも、この会社は物心ついた時点では既に「機芸出版社」でした。私自身も「機芸社出版」と呼ばれる方とお会いしたことは、ホンの僅かで数える程度でしかありません。

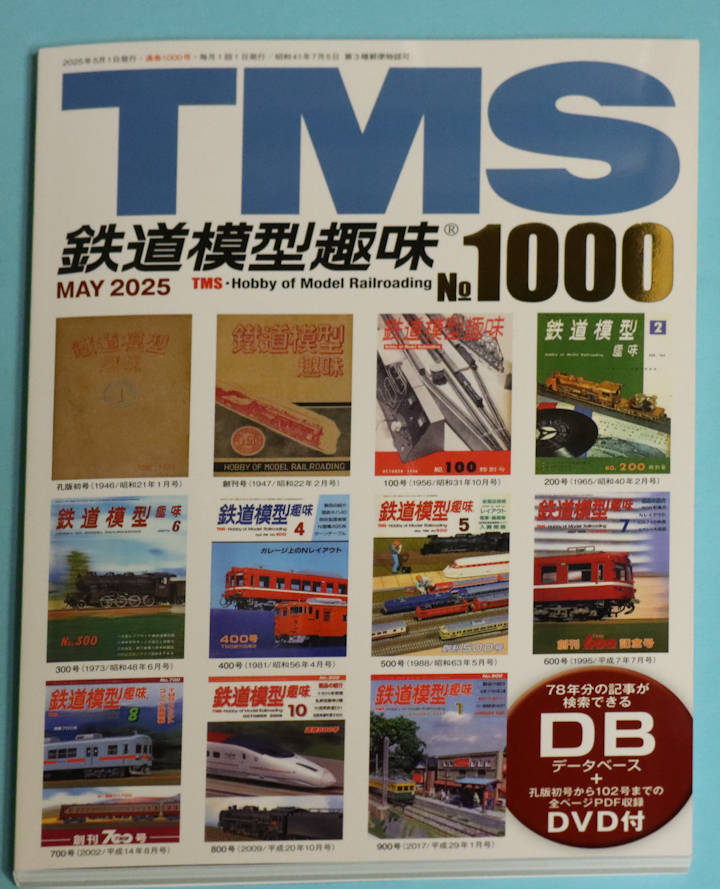

機芸社から発行された「鉄道模型趣味」誌の第一号、昭和21年(1946年)6月の発行です。この時期は発売月は表示してあっても、数か月間隔で発行されています。未だ、月刊紙にはなりえ得ていません。これが所謂「旧一号」で、進駐軍の許可を得ていなかった頃の発行です。

機芸社から発行された「鉄道模型趣味」誌の、二回目の第一号。「二回目の第一号」と言うのもおかしな表現ですが、活版印刷になり進駐軍の許可を得て発行されるようになった最初の号です。発行は昭和22年(1947年)2月。TMS誌(鉄道模型趣味誌)は令和7年(2025年)5月に通巻1000号を発行しましたが、この通巻号数は上の画像の新一号が起算点となっています。

「機芸」と言う名前は「機械と芸術の融合」と言う願いを込めての命名と漏れ聴いています。場所は小田急小田原線の祖師ヶ谷大蔵(そしがやおおくら)駅から歩いて五分程度の住宅地の中です。失礼ながら、予想していた以上に小さな建物でエリエイ(とれいん誌の版元)の社屋が要塞のように思えてくる程度の大きさです。それではネコ・パブリッシングの社屋はと言うと、要塞ならぬ大要塞ですな。以前の住所は世田谷区祖師谷二丁目105番地となっていますが、現住所は世田谷区祖師谷一丁目15-11となっていて微妙に異なります。恐らくは住居表示が施行された結果だと思われますが、それ以前に遡ると本郷区本郷→文京区本郷→世田谷区祖師谷、となります。本郷区本郷と言うのは東京市が35区制だった時代の住所の表示で、実は鉄道模型社の住所と同じです。帝大の人が営利企業を営むのは拙いので、名義借り的に鉄道模型社の住所を借用していたようです。祖師谷は、京王線の線路に近い方が一丁目で、小田原線の線路に近い方が二丁目です。

2019年5月号(令和元年5月号)・通巻928号の巻頭言に拠れば、新体制へ移行する旨記されています。出版不況の影響や、編集者の高齢化などの影響があるようで、井門傘下に入り、代表取締役社長は井門の社長氏ご自身、取締役営業部長は井門幹部の方、取締役編集長は「編集長敬白」で著名な名取紀之氏となっています。私、

機芸出版社は大嫌い

なんですが、日本における鉄道模型に果たしている機芸出版社の役割の大きさは否定できないので、体制変換によって末永く鉄道模型趣味誌が発行され続けられることを願っています。但し、またしてもメルクリン排斥、外国型排斥の陰謀を企てるのであれば、今すぐ破産してください。

機芸社から発行された「鉄道模型趣味」誌の第六号、昭和23年(1948年)五月号。この表紙は余り見掛ける機会は多くないと思いますが、表紙がイラスト・挿絵ではなくて写真を使用するようになったかなり記念すべき号です。

この表紙も余り見掛けないと思いますが、まだ機芸社の名義で発行されている「鉄道模型趣味」誌の第50号、昭和27年(1952年)10月号。但し、機芸社名義ではあるものの、発行所の機芸社の住所は東京都文京区元町1-15ながら、編集部の住所は東京都世田谷区成城町121になっています。表紙の写真は一目で判りますが、岸和田のウエスターン・コロラド鉄道です。

機芸出版社から発行された「鉄道模型趣味」誌の通巻1000号、2025年(令和7年)5月号です。DVD-ROMが付録に付いていまして、旧一号から新一号・通巻100号までがpdf形式で収録されています。

特集シリーズについて

Apr 6, 2007.

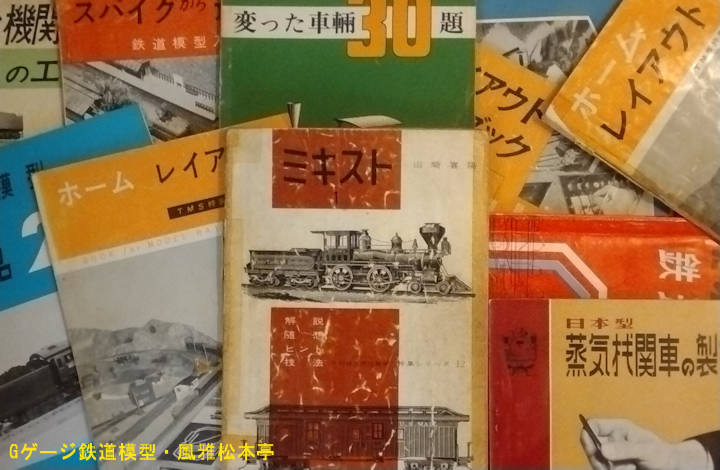

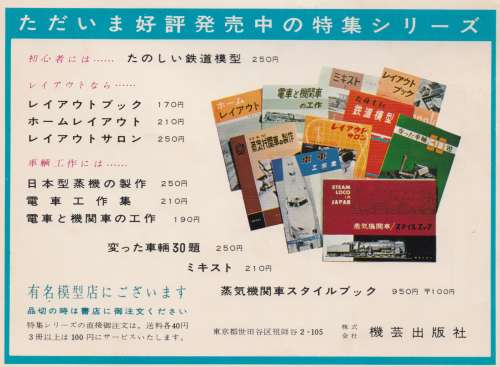

「特集シリーズ」とは、機芸出版社から発行されている「鉄道模型趣味」誌に創刊直後(昭和22年)から昭和30年代くらいまでに掲載された記事の内、同種の記事毎に一冊に纏めて単行本化したものです。振り出しは1957年(昭和32年)1月に発行された「鉄道模型作品20題(特集シリーズ1)」で、この本が特集シリーズとしての通算番号は記念すべき「1」となります。その後も1年間に一冊から三冊程度ずつ発行されて、最後に刊行されたのは1965年(昭和40年)4月に刊行された「変わった車輛30題」で、この本の特集シリーズとしての通算番号は「10」となります。

機芸出版社から発行された「特集シリーズ」の各誌。私自身は率直に言って機芸出版社は嫌いなんですが、「特集シリーズ」に関しては例外です。やはり子供時に、ざっと60年ほど前に愛読していたせいもあって自分の道楽の原点が此処にあると思って後生大事にしています。

全体としては、やはり車輛工作関係について纏めてある書籍が多いです。この時期はレイアウト文化の開花期?でもあった訳ですが、レイアウトだけを纏めた特集シリーズの書籍は「レイアウト**」と言うように、標題に「レイアウト」と銘打ってある書籍だけで、比率としてはやや少ない目です。

四冊目と十二冊目の「ミキスト」は機芸出版社のオーナーであった山崎喜陽氏が一人で執筆され、十七冊目の「小レイアウトと小型車輛(特集シリーズ17)」は外部筆者である中村汪介(なかむら・おうすけ)氏が一人で執筆されておられます。それ以外は複数の筆者記事の集合体です。ミキストは「4」と「12」の2種がありますが、「4」の方は二号から6七号までの記事を集録しているのに対し、「12」の方は2号から126号までの分を収録しているからです。「4」が前編で「12」が後編と言うような事ではありません。「十二番のミキストを買い求めれば四番のミキストは買わないで済むのか」と言うと、正しくその通りですが現実的ではありません。四番であっても十二番であっても、「ミキスト」は先ず古書市場では見掛けないからです。

機芸出版社から発行された「特集シリーズ」の広告、但しここには全ての特集シリーズが掲載されている訳ではありませんし、「蒸気機関車スタイルブック」は特集シリーズに含まれる書籍ではありません。実態としては「現在発行中の単行本各種の広告」と言うことです。鉄道模型趣味誌206号・1965年(昭和40年8月号)表4。

「鉄道模型趣味」誌自体は終戦直後の1947年(昭和22年)の創刊ですから、食べ物も無ければ印刷用紙も無く、細々と仙花紙(せんかし)に孔版印刷(≒ガリ版印刷)で創刊したのですから苦労が偲ばれますし、発行部数も数百部程度と僅かです。後に世情が安定してくると新しい読者から「バックナンバーを読みたい」と言う希望があっても需要に応える事が出来ないので、再版するような形で主題ごとに記事を纏めて出したのが「特集シリーズ」と言う事です。

新しい読者は「特集シリーズ」の書面を通じて以前に出版された内容を知るようになりますから、月刊誌本文記事中にも「特集シリーズの***の記事に拠れば、、、」と言う記述が現れます。更に、特集シリーズに触れたこの記事も後続の特集シリーズに収録され、、、と言った連鎖反応が起きます。結局は、特集シリーズは一通り揃えておいた方が月刊誌自体も楽しみ易いし売り上げが増えれば版元は嬉しい、古い記事を垣間見る事ができれば新しい読者も嬉しい、月刊本誌も特集シリーズも両方売れれば模型屋さんも嬉しい、と言う幸福な連鎖反応が発生します。

それでは未来永劫、特集シリーズを出し続ける事が出来るかと言えば、そんな事はありません。今の時点から20年前の工作記事であれば充分に参考になると思いますが、1947年(昭和22年)に空襲の焼け跡の中から空き缶拾って来て開いて、叩いて、伸ばして、と言った内容を20年後の1967年(昭和42年)に読んでも余り参考になったとは思えません。文献としての歴史的価値は兎も角も、工作技法と言う点では陳腐化が最も早く進んだ時代であったとも言えますので、やがて特集シリーズは終息に向かいます。

後年になっても「読みたい」と言う需要はかなりあったようで、1981年(昭和56年)に「最終版」として増刷が行われますが、これが本当に最後だったようで、以後は増刷されていません。これ以降も特集シリーズ的な単行本は現在でも発行されていますが、「特集シリーズ」と言う名称では発行されていません。

機芸出版社の「特集シリーズ」一覧表

Apr 28, 2020.

| 1 | 鉄道模型作品20題 | 車輛工作 | 1957.1 |

| 2 | レイアウトブック | レイアウト | 1957.3 |

| 3 | 電車と機関車の工作 | 車輛工作 | 1957.6 |

| 4 | ミキスト(2~67号) | 随筆集 | |

| 5 | 模型車輛デザインブック | 車輛工作 | 1958.10 |

| 6 | スパイクから運転まで | 綜合 | 1958.5 |

| 7 | レイアウトガイド | レイアウト | 1959.4 |

| 8 | 高級モデルノート | 車輛工作 | 1959.4 |

| 9 | 16番ゲージ車輛工作ブック | 車輛工作 | 1960.4 |

| 10 | 変わった車輛30題 | 車輛工作 | 1965.4 |

| 11 | ホームレイアウト | レイアウト | 1961.5 |

| 12 | ミキスト1(2~126号) | 随筆集 | 1962.2 |

| 13 | 電車工作集 | 車輛工作 | 1963.5 |

| 14 | レイアウトサロン | レイアウト | 1963.9 |

| 15 | 日本型蒸気機関車の工作 | 車輛工作 | 1963.11 |

| 16 | たのしい鉄道模型 | 綜合 | 1964.6 |

| 17 | 小レイアウトと小型車輛 | 綜合 | 1965.11 |

TMS誌の号数・発行時期の対照表

May 1, 2025.

機芸出版社はTMS誌の臨時増刊号などにも通巻番号を付与していますから、号数を単純に12で割っても発行時期が特定できません。この辺りの事情は嘗てはライバル誌同士であった鉄道ピクトリアル誌なども同様で、初期には発行間隔が一定していなかったので尚更です。一号、二号、三号にのみ「新」「旧」の文字が付いているのは、終戦直後に孔版印刷(いわゆるガリ版印刷)で旧一号から旧三号までが発行されていたからです。四号以降は「新」の方しか発行されていませんから、殊更に新旧の区別は着けていません。「新」とも「旧」とも記載していない分は、全て「新」の範疇に入る本と言う事です。800号(平成21年10月号)とか1000号(令和7年5月号)とかも、強いて言えば新800号であり新1000号です。

旧一号から旧三号は孔版印刷で、同人誌的に進駐軍の許可を受けずに発行されていますから「違法出版」と言えば言えなくもありません。正式に進駐軍の許可を得て新創刊した新一号以降は、普通に活版印刷で発行されており通巻番号が現在に至るまで連綿と続いています。

因みにTMS誌(鉄道模型趣味誌)の1000号は2025年(令和7年)5月号ですが、鉄道ピクトリアル誌の1000号は2022年(令和4年)7月号です。号数の進め方に何等かの意図があるのかどうかは判りかねますが、鉄ピク誌の方が増刊号などの臨時号を別冊で発行する際の追加量が多いので、結果的には後から創刊された鉄ピク誌の方が号数の数字が早く進む結果となっています。

| 号数 | 発行年月 | 備考 |

|---|---|---|

| 1 | S21(1946)6月 旧一号 | 創刊号 |

| 2 | S21(1946)8月 旧二号 | |

| 3 | S21(1946)9月 旧三号 | |

| 1 | S22(1947)2月 新一号 | 新創刊 |

| 2 | S22(1947)4月 新二号 | |

| 3 | S22(1947)7月 新三号 | |

| 4 | S22(1947)12月 | |

| 5 | S23(1948)2月 | |

| 6 | S23(1948)5月 | |

| 7 | S23(1948)7月 | |

| 8 | S23(1948)8月 | |

| 9 | S23(1948)9月・10月 | |

| 10 | S24(1949)1月・2月 | |

| 11 | S24(1949)3月・4月 | |

| 12 | S24(1949)5月 | |

| 13 | S24(1949)6月 | |

| 14 | S24(1949)7月 | |

| 15 | S24(1949)8月・9月 | |

| 16 | S24(1949)10月 | |

| 17 | S24(1949)11月・12月 | |

| 18 | S25(1950)1月・2月 | |

| 19 | S25(1950)3月 | |

| 20 | S25(1950)5月 | |

| 21 | S25(1950)6月 | |

| 22 | S25(1950)7月 | |

| 23 | S25(1950)8月 | |

| 24 | S25(1950)9月 | |

| 25 | S25(1950)10月 | |

| 26 | S25(1950)11月 | |

| 27 | S25(1950)12月 | |

| 28 | S26(1951)1月 | |

| 40 | S27(1952)1月 | |

| 53 | S28(1953)1月 | |

| 65 | S29(1954)1月 | |

| 77 | S30(1955)1月 | |

| 90 | S31(1956)1月 | |

| 103 | S32(1957)1月 | |

| 115 | S33(1958)1月 | |

| 127 | S34(1959)1月 | |

| 139 | S35(1960)1月 | |

| 151 | S36(1961)1月 | |

| 164 | S37(1962)1月 | |

| 175 | S38(1963)1月 | |

| 187 | S39(1964)1月 | |

| 199 | S40(1965)1月 | |

| 211 | S41(1966)1月 | |

| 223 | S42(1967)1月 | |

| 235 | S43(1968)1月 | |

| 247 | S44(1969)1月 | |

| 259 | S45(1970)1月 | |

| 295 | S48(1973)1月 | |

| 307 | S49(1974)1月 | |

| 383 | S55(1980)1月 | |

| 397 | S56(1981)1月 | |

| 664 | 12(2000)1月 | |

| 678 | 13(2001)1月 | |

| 692 | 14(2002)1月 | |

| 762 | 19(2007)1月 | |

| 776 | 20(2008)1月 | |

| 800 | 21(2009)10月 | |

| 928 | R元(2019)5月 | |

| 1000 | R7(2025)5月 |

- 昭和22年(1947年)2月号・新一号より通巻号数を起算して現在に至ります。初期には必ずしも毎月発行されていたのではないのと、臨増号などを通巻号数に含んでいるために「通巻号数÷12=創刊してからの経過年数」と言う計算は成り立ちません。

- 平成21年(2009年)10月・800号は「プロトタイプ特集」の臨時増刊と言う都市伝説が流布されていましたが、ごく真っ当な普通の内容です。「プロトタイプ特集」とは「女性の人形を作るための全裸ヌード・プロトタイプ写真特集」と言う、、、まぁ、余り上品とは言えないジョークの反映です。因みに800号を「プロトタイプ特集」としたのは「USO-800(嘘八百)」と言う意味です。

- 令和元年(2019年)5月号・928号より井門傘下の新体制へ移行しています。