バックマンのOn30ゲージの貨車について

Sept 1, 2015.

- バックマンのOn30ゲージの貨車について

- バックマンのOn30ボックスカー(有蓋車)

- バックマンのOn30リーファー(冷蔵車)

- バックマンのOn30ストックカー(On30)

- バックマンのOn30タンカー車(タンク車)

- バックマンのOn30ゴンドラカー(無蓋車)

- 新着!!バックマンのOn30フラットカー(長物車)

- 新着!!バックマンのOn30カブース(車掌車)

- 連結器| 台車| 床下| ブレーキハンドル| 屋根| 梱包| 重量

「On30ゲージ」とは、「Oゲージのナローゲージの模型で、レールの幅(ゲージ)が30インチ≒762mm」と言う意味です。大雑把に言えば「1/43.5から1/48の縮尺で作った模型を16.5mmゲージ(≒HOゲージ)の線路で走らせて楽しむ鉄道模型の事です。

バックマンのOn30ゲージの貨車について

Sept 1, 2015.

About Bachmann made On30 28ft freight cars.

バックマン(Bachmann)製のOn30ゲージの貨車で車体長は約160mm、車体幅は47mmと言った処、普通には連結器まで含めた長さが車輛の最大長さですから、実態としては28ft級と言うことになる8.5m級の貨車と言うことです。Gゲージでも大きい方の貨車が28ft級ですから、実物としてはアノ種の貨車と同等の車輛と言うことでしょう。九十九里鉄道や西大寺鉄道が持っていた二軸ボギーの貨車よりも少々大きい程度でしょうか?。

下周りはいずれもほぼ共通と言うか、ボックスカー、ストックカー、リーファーのような有蓋車的車輛は共通の下周りを持ちます。無蓋車系の車輛とは微妙に長さが違っていますが、写真を見比べて相違が判る程に長さが違う訳ではありません。製品のクオリティはスペクトラムを名乗るだけあって十分に上等で、何故かボックスカーのみはレタリングの水準が異様に低いです。どうも、意図してレタリングをショボくしてあるような印象がありますが、バックマン(Bachmann)はボックスカーが嫌いなのかもしれません。但し、それ以外の車種にした処でレタリングはお粗末なものが時折見当たりますが、Gゲージにも通づるものがあります。

製品のプロトタイプにはかなり古い車輛を選んでいます。外観を見れば一目瞭然ですが、車種によっては製造時期が1898年(明治31年)製なんて記載されています。大雑把ですが、19世紀末に製造されたと言う想定なんでしょう。その昔にラウンドハウス(MDC)がHOゲージの36ft木造貨車を販売していましたが、設定時期としては似たようなモノです。

なお、バックマン(Bachmann)のOn30製品の主力となるのはこの文章に記載した28ft級車輛ですが、種類が少ないながらも最近では18ft級(≒5.5m級)の車輛も販売されています。見た目は可愛らしさが先行しているというのか、ムキ教的な微笑ましい車輛です。但し、日本国内では18ft貨車は売られているのを見た事が無いし、ヤフオクなどでも見掛けた記憶がありません。18ft貨車は日本には、ほぼ輸入されていないのではないかと思います。

バックマンのボックスカー(On30)

Sept 1, 2015.

Bachmann made ON30 wooden boxcar.

バックマン(Bachmann)製のOn30ゲージの、ストックカー(=家畜車)と共通の下周りを持つボックスカー(=有蓋車)で、車体長は163mmです。骨格?はストックカーとほぼ同様で、なんとなく扁平な感じの擂る車輛です。ストックカーと同様に妻面に剣術の道場の武者窓のような仕掛けが取り付けてありますが、その点を除けば何の変哲もない車輛で却ってホっとさせてくれます。不愛想と言っても良いくらいに普通の外観です。車体形状が単純すぎますでしょうか?。

序でに嫌味を書くと、レタリングが余りにも省略されているために益々単純な外観に見えてしまいます。こればかりは「もうちょっとどうにかならないのかよ」と言いたくなる点です。どうもバックマン(Bachmann)は、特定の車種のみレタリングを簡略にしたりする傾向があるので、この一連のボックスカーはその煽りを受けて貧乏くじを引かされたようです。これに比べるとリーファー(=冷蔵車)とかのレタリングは秀逸なんですが、何分にもロードネームと車番しか記載されておらず、重量表記もなにも記載していないと言うのは、幾らなんでも手の抜き過ぎと言えるでしょう。

妻面のハシゴはちょっと見事で、これ、金属製の手摺りが一本づつ植え込まれています。ストックカーの妻面のハシゴは一体成型の筏の子分みたいなものが張り付いているだけですが、あれとは大違いです。でも、此処までやっても差別化は図っているのにレタリングが異様に寂しいと言うのはなんとも理解しかねる処です。

27011:On30のボックスカーGN #23714

Sept 1, 2015.

27011 On30 Boxcar GN, made by Bachmann.

バックマン(Bachmann)製の、On30ゲージのボックスカーで品番は27011、私が個人的に好きなノーザン・パシフィック鉄道の兄弟会社のような存在であるグレート・ノーザン鉄道のロゴ入りのボックスカーです。ノーザン・パシフィック鉄道とグレート・ノーザン鉄道は持ち株会社が共通だった時期があり、CB&Qの株式を48.5%づつ持ち合っていたこともあります。

グレート・ノーザン鉄道の特急用客車は緑と橙色に塗り分けられており、この色は湘南電車の塗装の元祖らしいのですが、余りセンスが宜しくありません。それに比べると、ボックスカーの方は単純な色遣いで清々しくて良い感じです。やはり、茶系統の車体色+白いレタリングと言う配色はアメリカ型貨車の基本となる色遣いだと思います。但し、塗装色自体はボックスカーレッドではなくて、もうちょっと濃い茶色でマルーンと表現した方が良いような深みのある色合いです。流石に木造車時代にはビッグ・スカイ・ブルーに塗られた車輛などは無いようです。

ビルボード・リーファーのようなカラフルな配色の車輛も良いのですが、ボックスカーレッド単色に塗られたこの種の車輛には枯淡の境地とも言うべき得も言われざる味わいがあります。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのボックスカー、品番は23714、ロードネームはGN(Great Northern)。Bachmann made On30 boxcar, GN。岩の上に立つゴートの模様が印象的で、大昔の天賞堂の製品を思わすような懐かしい外観です。コレを見て天賞堂の店舗やら、オメガ・セントラル鉄道を思い浮かべるのは日本人のアメリカ型好きな模型ファンだけでしょうなぁ。アメリカ人でGNのゴート=天賞堂、と言う発想をする人は朝鮮戦争に従軍して日本に来たことのある退役軍人さんとかに限られるように思います。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのボックスカー、品番は23714、ロードネームはGN(Great Northern)。妻面のハシゴ?はストックカーとは異なり、金属製の手摺りを一本づつ埋め込んだような手の込んだ代物です。それでいながら車体側面のハシゴは一体成型的なチャヒ臭いモノで、どうもこの辺りはバックマン的な不徹底さの発露と言えます。なんだか、首尾一貫してないと言うか。

実はバックマン(Bachmann)製On30ゲージのボックスカー、大量増備するつもりだったのですがレタリングのショボさに呆れ果ててしまい、この文章を書いている時点では上の写真のグレート・ノーザンの車輛一輛のみです。アメリカ型を売っているメーカーなんだから、同じ金型の車体を使ってもレタリングを変えれば10年や20年くらいは幾らでも新製品が増殖させることが出来るなんてことは判っているでしょうし、それならば有るべきレタリングの仕様なんて気が付きそうなモノなんですけどねぇ。

バックマンのリーファー(On30)

Jan 1, 2018.

Bachmann made ON30 gauge wooden reefer.

品番27418:デンバー&リオ・グランデ・ウエスタン

品番27465:リヴァー・ホース・ブリューイング

バックマン(Bachmann)製のOn30ゲージの木造リーファー(=冷蔵車)で、ストックカー(=家畜車)やボックスカーと共通の下周りを持ち車体長は163mmです。冷蔵車ですから妻面に剣術道場の武者窓のような仕掛けはありませんが、その点を除けば基本的な車体骨格はストックカーやボックスカーと同様です。決定的な違いは、余りにも繊細で秀逸なレタリングが施されている点です。ボックスカーに比べてリーファーのレタリングばかりが異様に秀逸なのはバックマン(Bachmann)の各ゲージに共通なんですが、どのような理由があってリーファーのレタリングばかり優遇?するのか、なんとも不可解ではあります。

以前にタムタム(と言う名の模型屋さん)にバックマン(Bachmann)のOn30ゲージ製品が大量に入荷・展示されたことがありましたが、一際目を引いたのがこのリーファーで、繊細で秀逸なレタリングと相まって勝手に高揚感に浸った記憶があります。それも、秋葉原店のような旗艦店は兎も角も、相模原店、千葉店、東大宮店と言った外郭店にも同じように展示展開されていたのですからびっくりです。ヤリ手の輸入商社が強力な提案をした結果?。

尤も、数年を経ずして跡形もなく消えてしまった泡沫の夢のような現象でした。西暦2000年代のかなり早い時期で、未だ私が貿易会社に勤務していて、連日納品やらなんやらで秋葉原の電気街の一角に在るタムタム秋葉原店に出没していた頃の話です。余りの品種の多さに眩暈を感じたのか、タムタムではバックマン(Bachmann)のOn30ゲージ製品は全く買わなかったのですから、今にして思うと奇妙な話です。相模原店、千葉店、東大宮店と言った外郭店では休日に子供連れで出掛けた際にお父さんだけが汽車の模型を買うわけにもゆかないので「見るだけだよ」と言い聞かせたのですが、買う気があるなら愚息は置き去りにしてお父さんだけが買い物に行けば良いのに、、、。

このバックマン(Bachmann)製の木造リーファー、ビルボード車輛が中心の商品展開です。「ビルボード車輛」と言うのは広告塗装車と言う事で荷主企業の私有貨車ですから、公序良俗に反するような事をしなければどんな塗装にしようが、荷主企業の勝手です。結果として思い思いの綺麗で楽しい車輛になるんですが、これが良くない。何が良くないって、ビルボード車輛ばかりを面白がって買い求めていると、手持ち車輛が色彩感覚に異常を来したような組み合わせになってしまうからです。以前にHOゲージやGゲージで悲惨なコレクションになってしまった自己批判に立脚して、今度こそは落ち着いた良識ある配色?の車輛の組み合わせになるように留意したつもりです。

派手な配色の車輛ばかりを揃えていると派手さに幻惑されて、派手が派手の中に埋没してしまって派手に見えなくなるからでもあり、目立たせるつもりで荷主企業は派手な塗装の自社車輛を用意するんでしょうが、こうなると穏やかな色合いのリーファーイエローとか、リーファーオレンジとかの車輛の方が、却って目立つようになって来ます。そのような理由もあって、2017年(平成29年)の増備分はこの2色を各一輛づつとなりました。

古い話で恐縮ですが、ウォルサーズの1980年版のHOゲージカタログの表紙には、長い貨物列車の編成の中にリーファーイエローの車輛が三輛連結されているのが極めて印象的で、私自身がすっかりこの写真に参ってしまっているからでもあります。巨乳アイドルばかりが増殖している世の中で、控えめに端の方に立っている貧乳アイドルの清楚な佇まいにやられてしまったような感覚、と書けばお判り戴けますかな。現実に、私が推しているアイドルは、バストが控えめの人が多いです。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの木造リーファー(冷蔵車)の床下。ボックスカーやストックカーと大同小異ですが、「車体をひっくり返して見た床面」は模型店の店頭では先ず見ることが出来ないと思うので載せておきます。もう一寸どうにかならないかと言うもどかしさを禁じ得ない簡略床下です。この写真では判然としませんが、それでもちゃんとトラスロッドは取り付けてあります。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの木造リーファー(冷蔵車)の屋根上と妻面。アイスハッチ周辺の造形は秀逸です。このハッチは良く出来ていると思います。妻面の、ハシゴ状に並んでいる手摺りは一本づつ独立していて、取り付け済みです。この辺りはボックスカーと同様なんですが、コレがあると無いとでは大違いです。此処まで出来るんだったら、レタリングも如何にかしろよと言いたい処なんですけど。側面のレタリングは非常に素晴らしいんですが、妻面のレタリングは手抜きです。

27418:On30のリーファーD&RGW #43

Jan 1, 2018.

27418 On30 wooden reefer D&RGW, made by Bachmann.

バックマン(Bachmann)製のOn30ゲージの木造リーファーで、ロードネームはD&RGW、品番は27418となる車輛です。私が書くまでも無く、アメリカ型ナローゲージの世界では最も著名度が高いと思われる鉄道の車輛で、塗装色はリーファーイエロー、単なるアルファベットのレタリング中心の少々地味な車輛です。字体は「レールロード・ローマン」と言う名前では無かったかと思います。日本的には「名鉄が車番の数字に使っている字体」と言えば、一番理解が得やすいのかも?。強いてこれ以外の字体を探せば、車体右側に描かれた、長い髪を靡かせたような独特の「Rio Grande」と言うロゴのみです。これ、タンポ印刷のような事をしているのだと思いますが、擦れはほぼ発見できません。凄い技術です。

この車輛、後述のリヴァー・ホース・ブリューイングの木造リーファー(品番27465)と一緒に、2017年(平成29年)の年末に東京都内の某模型店からヤフオクで買い求めたものです。私の持っているバックマン(Bachmann)のOn30ゲージの車輛は豊中市に在るイチフジさんからヤフオク経由で買い求めたモノが多いのですが、あちらはアメリカ型がご本業なので商品の評価が正確だからなのか、開始価格が高いです。こちらの某模型店はアメリカ型は守備範囲外だからか、ヤケクソ的・叩き売り的な価格で出品されていたし、私自身の未開拓分野であった木造リーファーが出品されていたので入手したような次第です。なによりも、「ネットオークションで買った」とは言うものの、開始価格=落札価格ですから呆気ないです。

私が買い求めた以外にもバックマン(Bachmann)のOn30で塗装が派手で綺麗な車輛も出品されていたのですが、冒頭に書いたような理由でド派手車輛は当面は避けたいのでリーファーイエローとリーファーオレンジに目標を絞ったら、この二輛を落札していたと言う事です。これに味を占めて図に乗って買い漁っていると、派手な車輛ばかりが集まって眩暈がしそうな悪夢が再現してしまいそうなので、当面はこの2色に留めておこうかと考えています。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの木造リーファー、品番27418、D&RGW.

Bachmann made On30 wooden reefer, D&RGW.

このリーファー、想定した製造時期が判然としません。車体裾には「ALA. 10-28」の記載があり、いわゆる幕板的な箇所には「NEW ROOF ALA.8-24」の記載があります。「ALA.」と言うのは「改造(改装?)」を意味する略語かなにかではないのか、、、とまぁ、これは私の邪推ですが、妻面まで木製のこの車輛が1924年(大正13年)とか1928年(昭和3年)とかに新造されたとも思えません。恐らくは新造された時期は1800年代末期(19世紀末期)であって、造作に何らかの手を入れたのが大正末期から昭和初期にかけてのことじゃないかと思いますが違うかな?。

実は呆れたエラー車輛でして、屋根と車体の向きが一致せずに反対同士を向いています。屋根は左右対称のように見えますが、そうではありません。ブレーキホイールは妻板最下部からシャフトが立ち上がっていてその頂上に取り付けてあるのですが、このブレーキシャフト?を受けるための吊り手?のような部分は屋根の片側にしかないからです。屋根の取り外し方が簡単に判るようであれば自分で向きを変えますが、簡単に取り外せるような雰囲気はあるものの直ぐには判りそうにないので取り敢えず未着手です。手直しするならばいっそのこと、アルモデルの金属製ブレーキホイールに取り換えようかどうしようか、ちょっと悩んでいます。

27465:On30のリーファー川馬麦酒 #1013

Jan 1, 2018.

27418 On30 wooden reefer "River Horse Brewing Co.", made by Bachmann.

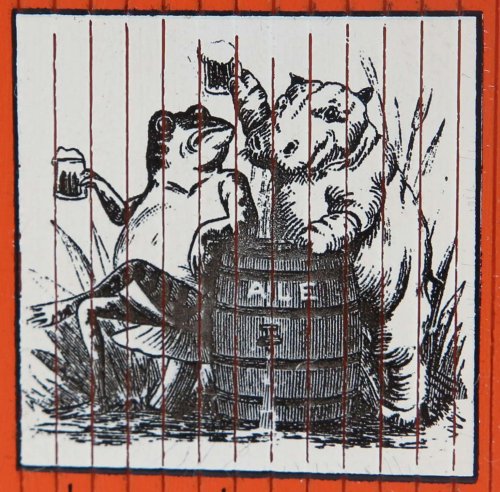

バックマン(Bachmann)のOn30ゲージの木造リーファー(冷蔵車)で、品番は27465、リヴァー・ホース・ブリューイングと言うビール製造会社の私有貨車と言う想定の車輛です。前述のデンバー&リオ・グランデ・ウエスタンの木造リーファー(品番27418)と一緒に、東京都内の某模型店から2017年(平成29年)の年末にヤフオクで落札して入手した車輛で、こちらはリーファーオレンジに塗られています。ビルボード車ですから意匠は独特ですが、車体色はあくまでもリーファーオレンジです。

ロゴの字体はこちらも「レールロード・ローマン」で、所々白塗りの箇所があってペン画的なイラストが描かれています。四角い方はカエルとカバがビア樽にもたれ掛かって乾杯していて、楕円形の方は花びらなんだか、カメなんだか、カバなんだか判らない絵柄です。想定としてはニュー・ジャージー州ランバートヴィルと言う街に在る「リヴァー・ホース・ブリューイング(River Horse Brewing Co.)」と言うビール会社の車輛で、カエル・カバのイラストの下には「エールビールもラガービールも(両方)やってます」と言う文言が見えますから、そこそこの規模の会社なんでしょう。規模が小さい会社だったら、自前のビルボード車なんて所有できないでしょうから、こうやってビルボード・リーファーの題材?になる酒造会社がそこそこの規模であろうことは当たり前とも言えますけど。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの木造リーファー、品番は27465、ロードネームはリヴァー・ホース・ブリューイング。

Bachmann made On30 wooden reefer, River Horse Brewing Co.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの木造リーファー(品番27465)の、車体側板(左側)のイラスト。カバとカエルがビア樽に持たれて酒盛りしていると言う奇想天外な絵柄で、些か不気味さが先に立ってしまっているように思います。もうちょっと、可愛らしい感じにすれば良かったのに。

Bachmann made On30 wooden reefer, River Horse Brewing Co.

バックマンのストックカー(On30)

Sept 1, 2015.

Bachmann made ON30 wooden stockcar.

バックマン(Bachmann)製のOn30のストックカー(=家畜車)、ボックスカー(=有蓋車)やリーファー(冷蔵車)と共通の下周りを有する車輛です。構造自体はタンカーやゴンドラカーと良く似ていますが、車体長はこちらの有蓋車の方が僅かに長くて163mmです。

同じOn30の有蓋車的車輛であっても、ボックスカーと比較するとレタリングの仕方は極めて真面目で、当然乍ら重量標記なども表現されています。バックマン(Bachmann)のOn30製品の中で比べると、レタリングの見事さはリーファー(冷蔵車)と共にストックカーが最白眉と言って宜しいでしょう。ボックスカーが酷過ぎるとも言えますが、自社製品同士を連結した場合に一方的にアラが見えてしまうと言うのも随分凄い話です。結果的には最も一般的な車種であるボックスカーの増備に二の足を踏む事になってしまいます。

ボックスカーと同様に妻面に剣術の道場の武者窓のような仕掛けが取り付けてありますが、その点を除けば何の変哲もない車輛で、その点が却ってホっとさせてくれます。日本的な黒ワムの行列からも感じられる奇を衒う点の無い清々しさと言えば良いでしょうか、そんな印象を受ける車輛です。

27523:On30のストックカーC&S#642

Sept 1, 2015.

27523 On30 wooden stock car C&S, made by Bachmann.

バックマン(Bachmann)製の木造ストックカーで、ナローゲージの鉄道としては著名なC&S(コロラド&サザン)のレタリングが施された車輛です。拙宅のコロラド&サザンのストックカーとしては、Gゲージも含めればLGB製のストックカー(品番45680)に次いで二輛目となります。本物のコロラド&サザンに762mmゲージの路線は無い筈なのでOn30の模型が売られていると言うことはスケール無視なのかよ、、、と言うような話は抜きにして、良い雰囲気の車輛です。私も、少しはメジャーな鉄道の模型を買うようになったものです。

バックマン(Bachmann)のボックスカーのレタリングのショボさはどうにもなりませんが、車番とロードネームとヘラルドだけしかレタリングをしていない車輛ばかりでは間が抜けていて面白くありません。そのような訳で一時休止していたOn30を再開するに際して選んだのがこの車輛です。「選んだ」と言っても、ヤフーのオークションで以前に取り引きのあった方が出品されていた車輛の中で、一番私の好みに合う車輛がこれだったと言うことです。同時に、レタリングが充実している事もこの車輛を選んだ理由の一つです。

塗装色はボックスカーレッドです。鳶色と言うか、茶褐色の一種で、アメリカ型の貨車としては最も一般的な色です。この種のありふれた車体色は、なんとなくホっとさせてくれるものがあります。ワム80000的な車体色と言ってもよろしいでしょう。リーファーイエローやリーファーオレンジなどと共に、アメリカ型貨車の代表的な塗装色です。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのストックカー、品番27523、ロードネームはC&S(コロラド&サザン)。控えめな白文字のレタリングが上品です。Bachmann made On30 stockcar, C&S.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのストックカー、品番27523、ロードネームはC&S(コロラド&サザン)。俯瞰気味に撮影しています。屋根上のデティールなどはボックスカー(品番27000系列)も似たようなものです。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのストックカーの端部。ハシゴは別付けのようです、、、と言っても別パーツをユーザーに取り付けさせるような代物では無くてハシゴが取り付けられた状態で販売されています。ちょっと判りにくいですが、ハシゴの縦の部材は車体側面に密着していますが、横の部材(と言うか梯子を昇る際に手で掴む部分)はちゃんと車体から浮かせてあります。

バックマンのタンク車(On30)

Sept 1, 2015.

Bachmann made On30 tank car.

バックマン(Bachmann)製のOn30のタンク車、単なるフラットカー(長物車)にタンク体を載せたような外観の古風な雰囲気の車輛です。この車輛に限りませんが、1800年代後期のタンク車は大抵はこのような外観をしています。比率として考えると、台枠部に比べて少々タンク体が細いのと、台枠部は形状のフラットカーをそのまま流用したような形状になっています。ステーク受けがそのまま残してある辺りは、単に横着してタンク車用の金型を作らなかったのと、流用感?を出した方が面白い感じを受けるからとか、そのような事情に拠るモノでは無いかと思います。

全般にバックマン(Bachmann)はタンク車の品揃えが控えめです。寂しい、、、と言っても良いかもしれませんが、On30に限らず他ゲージでもタンク車は少なめです。リーファー(冷蔵車)やボックスカー(普通の有蓋車)などはこまめに塗り替え製品を出しているにも拘わらず、タンク車では余りその種の商品展開はするつもりが無いようです。如何なる理由からこのような商品展開をするのかは定かではありませんが、この辺りはアサーン等とは様相を異にします。

車輛自体は28ft級なんだと思いますが、模型化して160mm程度の長さの可愛い車輛です。台車は他の車輛と同様にカプラーを台車マウントにしていないアーチバー台車です。プロトタイプとなった車輛の製造時期を考えるとアーチバー台車以外の選択肢はごく少ないですが、バックマン(Bachmann)の車輛でも貨車用のボギー台車ではアーチバー以外の選択肢が一切無い点は少々物足りない処です。なんと言うか、何輛かはラウンドハウスのフォックス台車(Fox truck)にでも履き替えさせてみたいような気もします。

古い車輛をプロトタイプに選んでいるせいもあって、ハズマット・プラカードなどとは無縁です。アレは国連由来の物資番号を使っていますから、バックマン(Bachmann)製のアーチバー台車を履いた貨車とは相容れない存在とも言えます。「終戦後にかなり遅くまで残存しているタンク車」と言う想定であれば、この種の古いタンク車にハズマット・プラカードを装着しても悪くはないですが。

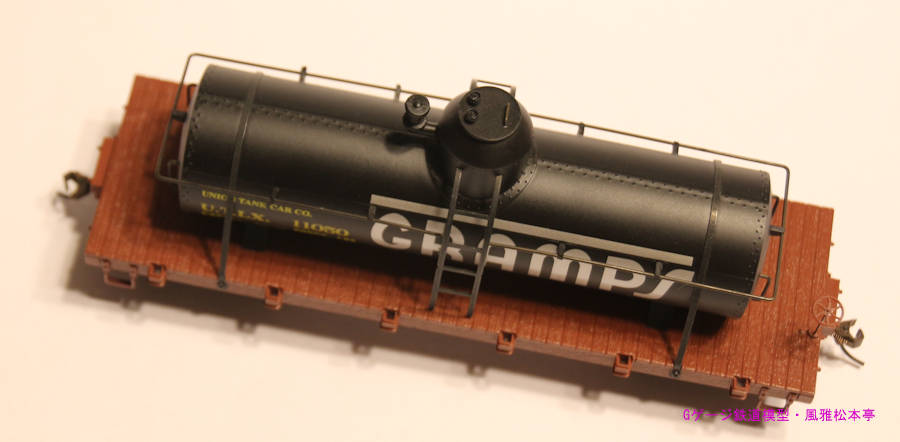

27145:On30のタンカーGRAMPS

Sept 1, 2015.

27145 On30 tank car GRAMPS, made by Bachmann.

バックマン(Bachmann)製のOn30のタンク車です。有名なユニオン・タンク・カー・カンパニーの、「GRAMPS」のロゴを持つタンク車です。恥ずかしながらこの会社がどのような企業なのかは知らないのですが、日本石油輸送のような性格の運送会社でタンク車のリースでもやっているんでしょうか?。

レタリングの記載内容を信じれば、積載可能重量は60000ポンド(≒27.2t)です。車輛自体の空車重量を勘案しても総重量は恐らく40tは切るでしょうから、軸重としては10t未満です。日本国内で最も有名なアメリカ型ナローゲージの機関車と言える鉄道省の7100型(≒弁慶・義経・静)も軸重10t程度ですから、無難な大きさと言えるかも。尤も、この理屈で言うと非冷房の20m車とか、冷房付でも18m車とかだと二軸ボギー車ならば大抵は軸重が10t以内に収まるでしょうから、大した理屈ではありません。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのタンク車、品番27145、GRAMPS。下廻りはフラットカー(長物車)と共通で、ステーク受けはそのまま残存させています。

Bachmann made On30 tank car, GRAMPS.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのタンク車、品番27145、GRAMPS。レタリングはボックスカーに比べれば秀逸で、黄色い文字が目に染みるようです。社内比ではリファーには僅かに首位の座を譲る程度の高い水準です。タンク体を下周りに固定している金属バンドで微妙にレタリングが隠れる辺りも芸の細かい処で泣かせてくれます。私、この種の小細工に滅法弱いんです。

Bachmann made On30 tank car, GRAMPS.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのタンク車、品番27145、GRAMPS。タンク体端部のレタリング、これがあると如何にもアメリカ型っぽくて良い雰囲気です。写真からもなんとなく判断は付くかともいますが、他の車輛と同様にケーディー互換のナックル角の自動連結器を車体マウントにしています。大雑把には、28ft車ですから12m級、13m級と言った路面電車と大差無い車輛なので、このままでもかなりの急カーブを通過可能です。そうは言っても、ポーターの亀の子機関車のように極端に小さい(≒短い)車輛と比べれば差は付いてしまいます。

Bachmann made On30 tank car, GRAMPS.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのタンク車を俯瞰撮影してみました。品番27145、GRAMPS。Bachmann made On30 tank car, GRAMPS.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのタンク車の床下。これはまぁ、他の車輛と共通なので改めてお目に掛けるほどのモノでもないのですが念のためと言うか、そう言う事です。品番27145、GRAMPS。Bachmann made On30 tank car, GRAMPS.

バックマンのゴンドラカー(On30)

Sept 1, 2015.

Bachmann made On30 gondolacar.

バックマン(Bachmann)製のON30ゲージの高側ゴンドラカー(=無蓋車)で、フラットカー(長物車)やタンク車などと共通の下周りを有する車輛です。床下部分の構造自体はボックスカー(=有蓋車)やストックカーと同様ですが、車体長はこちらの車輛の方が僅かに短いです。

バックマン(Bachmann)はGゲージでも同様の形状の20ftのゴンドラカーを販売していますが、Gゲージ製品は低側ゴンドラカーなので少々外観が異なります。高側とも低側とも注釈の付かない一般的なゴンドラカーは、この両者の中間程度の側板高さですね。但し、石炭や砂利、土砂、岩石などの比重は1.6程度でかなり大きいので、此処までアオリを高くしてしまって重量超過にならないのか、些か疑問が残ります。

極めて大雑把な話ですが、普通に市中を走っている10tダンプは荷台の長さが約6.0m、荷台の幅が約2.5m、アオリの高さが約0.6mですから、20ftゴンドラカーと大差無い程度の積載量になります。この車輛の車体長は約160mmなのでアオリ部分の面積は10tダンプとほぼ同等ですから、積み荷の種類によっては20t近くまで積むことが可能です。従って実車状態での車輛重量を勘案すると、実車軸重は5t、6t、なんて辺りの数字になりますから、、、まぁ、過積載にはならない範囲なんでしょうか?。

普通の、一般的な外観のゴンドラカーと決定的な違いは、ステークを使って左右の側板を支えるような構造にしてある点と、荷台の前後の妻板がやや車体内側に奥まっている点でしょうか。実態としては、フラットカー(長物車)の荷台にバスタブのような荷物囲いを載せて、前後には車掌台を取り付けたような形状になっています。普通の「トキ」のような車輛とはかなり様相が異なっています。

デティールはかなり凝っていて、妻面の左右に手摺りが2列並んでいるのですが、この手摺りはボックスカーと同様に金属製の部材を植え込んであります。バックマン(Bachmann)の製品は、予想もしない処に凝っているので結構感心させられます。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのゴンドラカーと積荷。

ゴンドラカーの荷台の積荷は脱着可能で、石炭を模したものです。塗り替えてしまえば、砂利にでも鉄鉱石にでも転用出来ますけど、、、。積荷で隠れてしまう荷台の底になる部分の木目まで表現してあるのは、造り方が凝っていると言うよりは、単にフラットカー(長物車)の床?の部分を転用したからこうなっているだけなんだと思います。何輛も持っているならば、折角のデティールなので一輛くらいは積み荷無しの空車状態で走らせるのも楽しいでしょう。この辺りの事情はバックマン(Bachmann)の製品に限った事では無くて、他メーカー製品でも同様です。金型作りに多少手間が掛かっても、複数の車種で同じ金型を使い回せるならば、その方が圧倒的に有利でしょうから。模型の金型って高額そうなので、確定申告の際にはやはり「償却資産」と言う事になるんでしょうなぁ。

積荷はご覧の通り脚?が生えていますから、この脚の長さを変えれば積荷の量を増やして見せたり減らして見せたりすることもできます。但し、同じ種類の積荷は車輛ごとに余り極端に増減するのは可笑しいです。例えば、30t積トキに載せる積荷は原則として常時30tです。同じ種類の積荷なのに一号車は30t積んだ、二号車も30t積んだ、三号車だけは10tしか積まない、、、と言うような積み方は余程の事が無い限りしない筈です。

そう言う問題よりも、付属の積荷を使っている限りは全ての積荷が同じ形状になってしまいます。クレーンやユンボなどを使って載せる積荷の格好が全て全く同じと言うのも変な話ですから、何輛かは脚を切り詰めて高さを低くしておいて市販の石炭の模型?を本来の積荷の上に載せるようにして見掛けを変えるとか、、、そう言った小細工はしておいた方が楽しめるんじゃないかと思います。

27861:On30のゴンドラカーMWQ&M

Sept 1, 2015.

27861 On30 gondola car MWQ&M, made by Bachmann.

バックマン(Bachmann)製のON30の、「ミッドウェスト・クエリー鉱山(Midwest Quarry & Mining Company)」と言う、ちょっと耳慣れない所有社の車輛です。普通であれば車番が記載されていそうな場所には「MWQX」と言う、リポーティングマークともなんとも判断しかねるような内容が記載されています。もしかしたらこの車輛を所有しているMidwest Quarry & Mining Companyと言う企業が所有している貨車は、この一輛だけと言う事は無いと思うのですが、、、。

それと言うのも、バックマン(Bachmann)のOn30の製品にはMidwest Quarry & Mining Companyのモノが複数存在しているからです。例えば、側扉無しの小型カブース(品番27761)には「7」と言う車番が記載されています。この辺りは判然としませんが、元々余り有名な企業では無いので「どうでもいいや」程度にしか考えていないのかも?。

レタリングの記載内容を信用すれば、目いっぱい積荷を積んだ状態での重量は21.4tです。単純に4で割って軸重を求めれば5.3tと言うことになります。この数字だと、アメリカ型ナローの典型的な機関車と言うべき弁慶号(=7100型)の軸重とほぼ大差ない数字になります。何処の鉄道も、ナローだとこの程度なんですね。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのゴンドラカー、品番は27861、ロードネームはミッドウェスト・クエリー・アンド・マイニング。妻面中央に書いてある「MWQX」と言うのがリポーティングマークのようです。ブレーキハンドルが茶色で違和感がありますが、これ、撮影の際に私が横着して茶色のタンク車のものを一時的に流用したからです。製品には、ちゃんと車体色と同じ黒色のものが付属しています。

Bachmann made On30 high-side gondola car, MWQ&M.

バックマンのフラットカー(On30)

Jan 1, 2025.

Bachmann made On30 flatcar.

バックマンの28ftシリーズ?のフラットカー(=長物車)です。ご承知の通りフラットカーは外観が一番殺風景なので余り興味を持たずに過ごしてきたのですが、やはり目の前に展示されていると欲しくなるので、ペアーハンズさんにカブースを買いに行った序でに買い求めてしまいました。

このフラットカーは恐らくはタンク車(On30)の下廻りと共通仕様なんだと思います。実際の成り立ちとしてはその逆で、フラットカーが先行していてその床板の上にタンク体を載せたのが品番27***のタンク車なんだと思います。タンク車の方は要らない筈のステーク受けとかが付いていますから些か外観が不自然ですが、部品流用罪?を犯していない分だけこちらのフラットカーの方がまともな外観をしています。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのフラットカー、品番は27314、ロードネームはPRR(ペンシルヴァニア鉄道)。ボックスカーレッドに塗られており、当たり前すぎる色を選択して辺りはなんとなく渋さを感じさせてくれて宜しいのですが、レタリングはペンシルヴァニア鉄道のロードネームと、車番と、新造年月と、それだけなのでボックスカー(有蓋車)並みに不愛想です。ステークとブレーキハンドルは小袋に入れて別添付となっていますが、取り付けてしまうと半端じゃないくらい化粧箱の梱包材を切り刻み加工しなければならないので、どうしたものか思案投げ首状態です。特定の車種に限って妙にレタリングを簡素化(≒手抜き)してしまうのは、やはりバックマンの業病なんですかねぇ。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのフラットカー、品番は27314、ロードネームはPRR(ペンシルヴァニア鉄道)。。他のOn30貨車と同様の簡素な下廻りです。それでも、ターンバックルの中央部分に穴が開いていて反対側を眺める事が出来るのはちょっと嬉しくなります。

バックマンのカブース(On30)

Jan 1, 2025.

Bachmann made On30 small caboose w/cupola.

ムキ教的な外観の小型のカブースです。「小型」とは言ってもかなり立派な外観の車輛で、そこそこの長距離路線で使われるような車輛です。バックマン(Bachmann)は「Wood Side-Door Caboose」と称する車輛を発売していますが、そちらは車体側面に荷物室ドアを持つコンボカブースなので些か趣を異にします。以下にお目に掛ける車輛は、純粋な、如何にもカブースらしい外観をしているキューポラ付きの小型カブースです。端梁間間隔が126mmですから、実物では21ftをちょっと超える程度の車輛です。

「写真写りが良い」と言うのか、現物はもう一寸窓が小さく感じられて明朗な感じがありません。極めて簡素乍ら内装も作ってあるのでもっと室内が見渡せるような感じにしないと勿体ないように思うのですが。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのカブース、品番は27799。赤く塗装されていると言うかカブースレッドに塗られており、レタリングは施していない仕様です。所謂「Painted unlettered」の商品です。日本的な表現をすれば「未塗装完成品」ですが、アメリカでは最近になってこの種の仕様の製品が増えています。私が記憶している限りでは、私がアメリカ型に手を染めた1980年頃には「塗装済み・レタリング済み」と「アンデコ(全くの未塗装)」のどちらかの仕様しか無かったように記憶しています。

尤もこの時期のバックマン製品はライフ=ライクやタイコ(Tyco)などの製品と同様に玩具同然の仕様でしたから、とてもじゃないけれど「鉄道“模型”」の範疇に入れる事が出来るような代物ではありませんでした。思えば長足の進歩を遂げたものです。

Bachmann made On30 caboose w/cupola. Painted caboose red, unlettered.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのカブース(品番27799)。「幾らなんでもこれは酷過ぎるだろう」と思うのですが、台枠の表現はしてあるものの床下機器は一切ありません。やってくれちゃったと言うか、、、。ボックスカーのレタリングも同様ですが、どうも意図して手を抜いているように思われます。技術力?も資金もあるくせに、妙な処で手抜きをするのはバックマンの業病のように思われます。

Bachmann made On30 caboose w/cupola. Painted caboose red, unlettered.

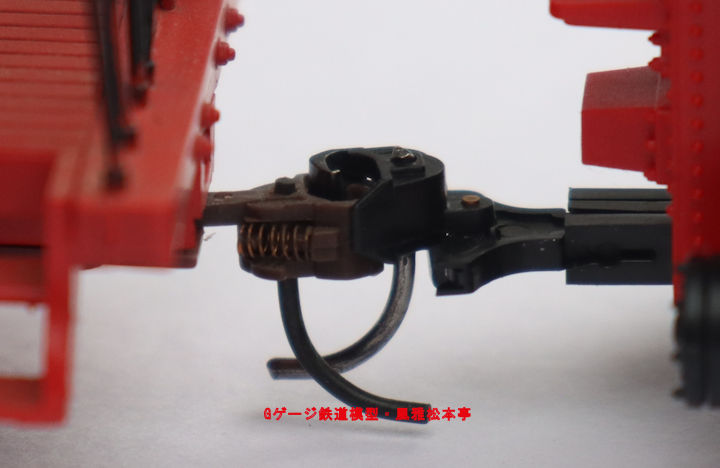

バックマン(Bachmann)製On30ゲージのカブース(品番27799)の連結器周辺、他の車輛と同様にケーディ(Kadee)製品と互換性のあるナックル可動型自動連結器を使っています。このデッキ部とか、簡素乍ら雰囲気は非常に良いように思います。

バックマン製On30貨車の連結器

Sept 1, 2015.

Bachamann made coupler for On30 freight cars.

バックマン(Bachmann)製のOn30の貨車が使用している連結器は「EZ-MateII」と称するケーディー連結器と互換性のあるナックル可動型のもので、この連結器を車体マウントにして取り付けてあります。この車種に限らず、バックマン(Bachmann)のOn30製品は全てこの種の連結器を使用しているだけでなく、NゲージやHOゲージなども「EZ-MateII」と称するこの連結器を使用しています。

但し、「ケーディー連結器と互換性のあるナックル可動型」とは言うものの、バックマン(Bachmann)のものはあくまでも単なる軟質プラスチック製です。ケーディーにもプラスチック製のものがありますからそれとの比較では何とも言いかねますが、少なくともケーディーであれば金属製のカプラーヘッドを有するモノを選ぶこともできます。プラスチックなので必ずダメとは思いませんが、長編成を組んで重負荷が掛かるような使い方をすると強度は大丈夫なのかな?と言う心配は付きまといます。

「ブっ壊れたらケーディーの金属製カプラーに交換する」と言う奥の手がありますから、余り心配する程の事でもないんですけどね。出荷時期によっては連結器が取り付けていないで、別添となっている品物もありますが、取り付け自体はタッピングビス一本で済むのでごく簡単です。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの貨車の連結器、写真の車輛はゴンドラカーです。カプラーの直上にもカプラーポケットのようなモノがありますが、これは恐らくはダミーの何等かの別の種類の連結器を取り付ける事を想定しているのだと思います。

Bachmann made On30 coupler named EZ-MateII.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの貨車の連結器(左側)と、ケーディー製のHOゲージ用カプラー(右側)。ほんのちょっとだけ、バックマン製連結器の方が大きめです。

Bachmann made On30 coupler(Left), and Kadee made HO gauge coupler.

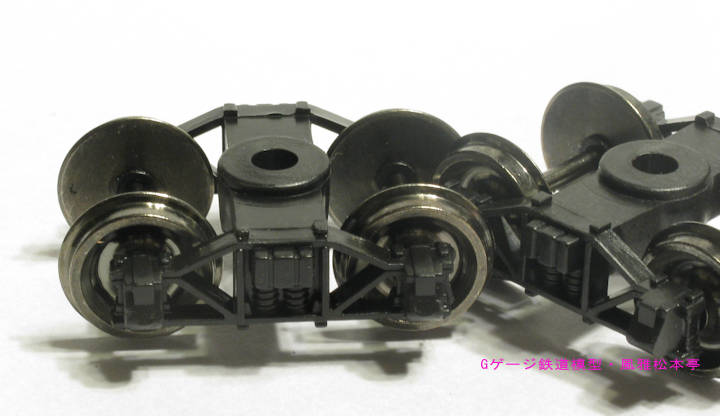

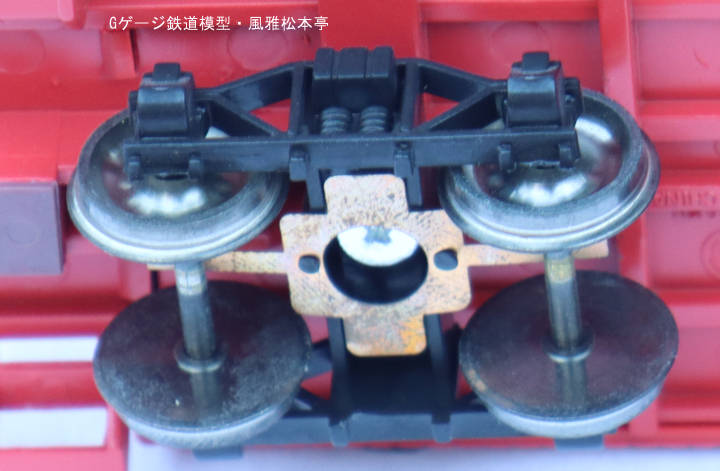

バックマン製On30貨車の台車

Sept 1, 2015.

Bachmann made archbar trucks for On30 freight cars.

バックマン(Bachmann)製On30貨車には、品番29901の下辺が水平・上辺が膨らんでいる小型のアーチバー台車が最も多く使用されています。ボックスカー、ストックカー、タンク車、ゴンドラカーは全てこの台車を履いており、車輪直径はφ13.5程度です。大型のサイドドア・カブース、スケルトン・ロッグカー、パルプウッド・カー、ホッパー車などは違う種類の台車を履いています。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの台車、品番は29901。

Bachmann made ON30 archbar truck for freight car, item number 29901.

こちらもバックマン(Bachmann)製On30ゲージの台車で品番は29901の筈なんですが、カブース(車掌車)の車内照明用に集電ブラシが取り付けてあります。この点を除けば外観上の違いはありません。

Bachmann made ON30 archbar truck for freight car, item number 29901.

バックマン製On30の貨車の床下

Sept 1, 2015.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの貨車の床下はこんな風になっています。ごくさっぱりしたものです。

床板の羽目板の筋目模様が見えていますが、これは車体側に一体でモールドされているモノです。フレームと言うか、骨格のような部材は車体からは独立していて、この「骨格のような部材」に床下機器類は取り付けられています。この構造だと使用中に「骨格のような部材」がガタつくのではないかと言う心配はありますが、私が使った限りではその心配はなさそうです。

これが「骨格のような部材」の正体です。トラスロッドは少々チャチ臭くてプラスチックのへにゃっとした代物です。手摺り類は金属製の堅牢感のある感じの良いものを使っているのだから、トラスロッドも同じように作れば良かろうにと思うのですが、、、。それでいながらターンバックルはちゃんと中が抜けていて、反対側が見えるようになっているのですから、些かびっくりです。

バックマン製On30の貨車のブレーキハンドル

Sept 1, 2015.

バックマン(Bachmann)のOn30の貨車は比較的古い車輛をプロトタイプに選んでいますから、有蓋貨車系の車輛のブレーキハンドルは屋根上に高々と上がっています。これ、古き良き時代のアメリカ型貨車を象徴するものですから必要不可欠なものなんですが、この辺りは間違いなく模型化されています。

上の写真では屋根の色に引き摺られてちょっと変な色に写っていますが、ハンドル自体は車体色と同じ色に塗られていますから茶色い車体の車輛は茶色のハンドルだし、黒い車体の車輛は黒いハンドルです。この系列の車輛にいわゆる「アンデコ」の設定は無いので、ハンドルは必ず車体と同じ色に塗られてモノが取り付けてあるか、同梱されているかのどちらかです。

初期の製品はブレーキハンドルが取り付けた状態で出荷されていましたが、最近の製品は全て別添えになっています。輸送中のトラブル発生のリスクとかを考えると、別添になるのも止むを得ないことだとは思います。内心、ちょっと面白くないんですけど、、、。

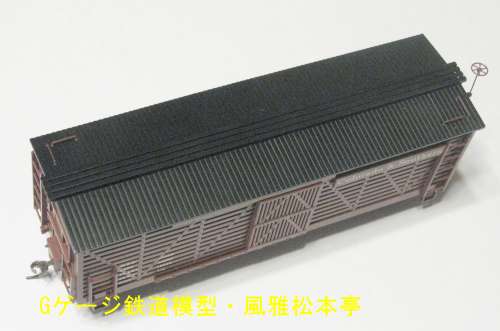

バックマン製On30の貨車の屋根

Jan 1, 2018.

バックマン(Bachmann)製品の内の、ボックスカーやストックカーと言った有蓋貨車の屋根は概ね羽目板を張ったような形状になっています。短冊板を山型に並べて張ったうえに歩み板を取り付けたような形状で、これが基本形です。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの貨車の屋根(羽目板状)。

リーファー(冷蔵車)の屋根も、基本的な構造は同じで、細い羽目板的な板を多数並べたような形状になっています。強いて違う点を挙げれば、リーファーはアイスハッチがある、と言う程度です。屋根自体の形状や構造はボックスカーやストックカーと共通です。

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの貨車の屋根(羽目板状)。

18ft級の車輛の方も基本的には羽目板短冊張りですが、一部に「マーフィールーフ」と言う名前の仕様のものがあります。普通の住宅のトタン屋根のような形状になっていて、全体としてノッペラボウですが、所々に桟木の様なものが打ち付けてあります。「メッキした板を使う」と言う記述をネット上で見掛けた記憶がありますし、形状からしてもトタン板張りと考えて良さそうです。

なお、「マーフィールーフ(Murphy Roof)」と言う言葉をネット上で検索しているとそのものズバリで「Murphy Roofing,inc.」と名乗る会社に出くわします。この会社、1993年(平成5年)に創業したイリノイ州に在る会社で、経営者の名前がトム・マーフィーさんと言うようですから、バックマン(Bachmann)の貨車が使っている屋根の仕様の一件とは無関係のようです。或いは、ご先祖が鉄道用の貨車の屋根に拘わっていたのかも知れませんが、、、。

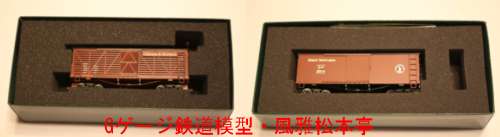

バックマン製On30の貨車の梱包

Sept 1, 2015.

バックマン(Bachmann)製On30ゲージの貨車は化粧箱に収納されていますが、スポンジのクッション材が使われています。下の写真の左側が比較的古いモノ、右側が比較的新しいモノです。化粧箱の大きさは共通ですが、中身のスポンジのクッションは車種ごとに異なっています。この辺りは丁寧な企画?なんですが、、、。

比較的古いものはブレーキハンドルが取り付けられた状態で出荷されており、スポンジのクッション材もブレーキハンドルを避けるようにくり抜かれています。新しいものはブレーキハンドルは別添となっているので、一旦ブレーキハンドルを取り付けてしまうと収納することは出来なくなります。仕方がないから、スポンジは一部を切り取るとかして加工しないと使い物にはなりません。余計な改悪をしてくれたものです。

バックマン製On30の貨車の重量

Sept 1, 2015.

バックマン(Bachmann)製のOn30の貨車はプラスチック製と言うこともあり、決して重くはありません。寧ろ、軽過ぎると言った方が良い程度の重さでしかありません。ボックスカーが82g、ストックカーは車体がスノコみたいだからなのか、ボックスカーよりも軽くて77gです。

タンク車は車体形状からして軽そうに思いますが、実際には金属製の部品を使っているせいもあってか80gあります。ゴンドラカーも以外に重くて、積荷を載せた状態だと79g、積荷を載せない状態だと66gです。

「重くすれば良いんだ」とか「軽いことが脱線の原因」だなんて言いませんが、「もうちょっとなんとかならないのか?」と言うのが正直な感想です。NMRAの車輛の推奨重量値(RP-20.1)にはOn30に関する記載は何もなくてOn3が一番近い大きさの模型です。これはまぁ、この推奨値を記載している文章(RP-20.1)の最新の改定が1990年(平成2年)、、、要するに、バックマン(Bachmann)がOn30を旗揚げする以前の話だから仕方がありません。

そのRP-20.1に拠れば、On3の場合は基本重量が1-1/2オンス、車体長1インチごとに3/4オンスづつ加算してゆきます。これメトリック標記に換算すると基本重量が42.5g、車体長が25.4mmごとに21.3gづつ加算することとなりますが、、、却って判りにくいな。

RP-20.1に準拠したのでは「軽過ぎる」と言う人はいても「重過ぎる」と言う人はいないようなので、その辺りも勘案して判り易い数字にすると、基本重量が40g、車体長10mmごとに10g加算とかで丁度良いのではないかと思います。

但し、RP-20.1に従って車輛重量を決めて行くと、本来は80g程度でしかないバックマン(Bachmann)のOn30の車輛の推奨重量が200gとかに近い重量になってしまうので、本当にこんなに重くしちゃっても良いのか?と言う不安は残りますし、重量を決める根拠のようなものは車体長でしかないので、些か疑問でもあります。例えば、極端にオーバーハングが長い車輛はどうするのか、二軸車が混在する場合はどうするのか、と言うような懸念は避けられませんし、何処まで信用できるのかと言う心配もあります。

鉄道模型の車輛重量を決める際には、私の重要な友人の一人である栗生弘太郎氏のブログの記事(http://works-k.cocolog-nifty.com/page1/2013/10/4-5ed1.html)が極めて綿密に記述されており、ご参考になると思いますので一読されることをお勧めいたします。