安定化電源(Regulator)

May 1, 2025.

安定化電源(Regulator)とは、部品と言うよりは測定器・実験機器の一種ですが、三端子レギュレータやスイッチング・レギュレータについて記述しているので、併せて此処で記述する事にします。

普通の直流二線式用のパワーパックは本来は出力電圧が12Vの筈ですが、無負荷で出力電圧を測定すると15Vとか17Vとか出ている事があります。これは「安定化していない」からです。安定化電源であれば無負荷であっても、所定の電圧しか出て来ませんがこれは「安定化してあるから」です。実験などで使うためには負荷によってパワーパックの出力電圧のように変動しては実験しにくくて困るので、このような場合に安定化電源(Regulator)を使用します。

一般的な安定化電源は、

普通のパワーパックであればこれ以外に車輛の走行方向を切り換えるスイッチ(所謂逆転スイッチ)を持っていますが、安定化電源には逆転スイッチを取り付ける事はありません。実験中に電源の極性が変化してしまっては困るからで、意図して極性を切り換えるスイッチは取り付けないと言う事です。この点を除けばパワーパックと安定化電源には決定的な違いはありません。

安定化電源で鉄道模型を運転出来るのかと言えば、「車輛が走る方向をスイッチ操作だけで切り換える事が出来るのか」と言う点を除けば十分可能です。逆に、安定化電源ではない単なるパワーパックとかは各種の実験に使えるのかと言うと、「実験の精度」を考えるとあまり好ましくありません。電源が安定化されていないからには、「今現在実験回路に掛かっている電圧が正確に**ボルトである」と言った初歩的な程度の事すら担保されないからです。

なお、以下にお目に掛ける安定化電源はあくまでも電子工作や電子回路の実験用として販売されていたものです。鉄道模型用として販売されていた訳ではないので、安定化電源(Regulator)の出力電圧はかなり高い目の品物が多いです。そのまま鉄道模型の運転に使うには、少々過大電圧となりますのでご承知おきください。実際にはこの程度の電圧を掛けたからと言って直ちに車輛が壊れる訳ではありませんが、やはり不用意に高い電圧を掛ける事は宜しくありません。実験目的の安定化電源で高級・高額な機種では出力電圧が50Vを超えるようなモノも売られていますのでご注意ください。どのような電圧になるのかは実験の種類によりますから、「ウチの安定化電源は最大電圧30V程度」と言う場合が多いでしょうが、絶対値としては100ボルトを超える装置があったとしても不思議ではありません。

サンハヤトDK-801型

May 1, 2025.

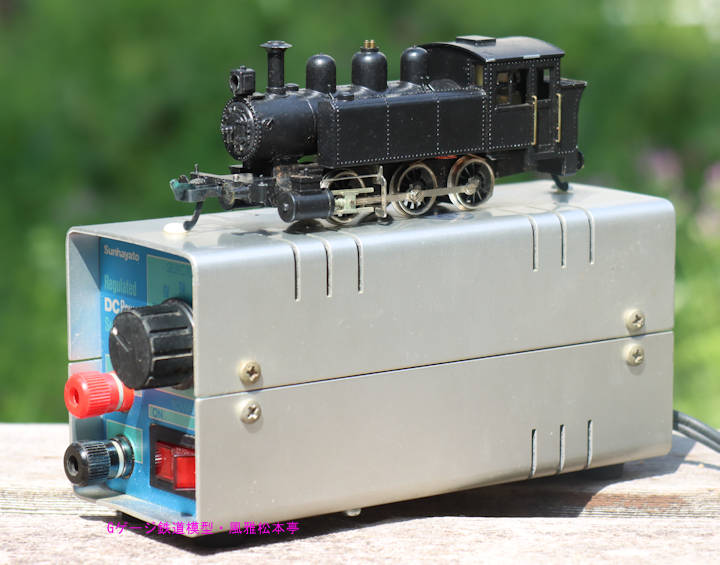

サンハヤト製安定化電源キットを組み立てたもので「DK-801」と言う機種です。中味は三端子レギュレータICのLM-317だった筈ですが、このICは外付け抵抗の数値を換えれば簡単に出力電圧が変えられます。その辺りを応用して、段階的にしか出力電圧を変化させる事が出来ない点を割り切ってロータリーSWで切り換える方式です。簡易的ではありますが、この方式だと電圧の精度は相当に高いです。パーツメーカー・プリント基板メーカーであったサンハヤトが完成品ビジネスに乗り出す端緒となった記念碑的製品です。多分、サンハヤトがこの種の電子機器に手を染めた最初の製品であって、これ以前のサンハヤトはあくまでも電子部品メーカーに徹していたように記憶しています。

この製品をもっと割り切って単電圧にしてしまって良いのであれば、三端子レギュレータの出力電圧をそのまま取り出すと言う方法もあります。その代りに出力電圧は5Vなり12Vなりで一切不変で全くの固定になってしまうから使い難くはありますが、メーターなんて見なくても極めて高い出力電圧精度が得られます。単機能に徹する?のであれば、こんな使い方も可能です。

筐体上の車輛は天賞堂製の16番ゲージのCタンク機、大きさの比較用です。

菊水電子工業7314A

May 1, 2025.

菊水電子工業の「7314A」型と言う安定化電源で、かなり小型・軽量・安価な機種です。ヤフオクで状態の余り宜しくない品物を買い求めて、ニコイチ的なオーバーホールをするつもりだったのですが結局は処分してしまいました。この位の機種であれば普通の電子工作に伴う実験用には充分に使えると思います。

上述のサンハヤトの安定化電源はメーターがありませんが、こちらの菊水電子工業の製品は汎用性の高いそこそこの高級機なので電圧計と電流計が両方とも取り付けてあります。「電力計は無いのか?」と言えば、この種のアナログ式メーターを装備した安定化電源が主流だった頃には電力計を装備していた安定化電源はほぼ出回っていなかった筈です。最近のデジタル表示の安定化電源では、電力計も装備していると言うモノがしばしば販売されています。

筐体上の車輛は天賞堂製の16番ゲージのCタンク機、大きさの比較用です。

アルインコEP-3010

May 1, 2025.

アルインコの「EP-3010型」と言う安定化電源で、このページに載せてある機種の中では最大です。大雑把に、菊水電子工業の製品に比べると二倍程度の大きさでしょうか。ネット上では正確なスペックや製造時期が判然としませんが、かなり古い製品で15V・10A程度は出そうに思います。アルインコはアマチュア無線用の通信機なども販売していますから、それらとの兼ね合いでこのような低電圧の機種が企画されたのかも。

アマチュア無線の世界では屋外運用の際の電源として自動車用のバッテリーが使われるようですから、それらとの兼ね合いでこのような電圧の電源が用意されたのではないかと思われます。アマチュア無線用の安定化電源は、ヤフオクで中古機を買い易い最右翼です。

筐体上の車輛は天賞堂製の16番ゲージのCタンク機、大きさの比較用です。

シリーズ型安定化電源と言う事

May 1, 2025.

普通の安定化電源は「シリーズ型」「降圧型」と呼ばれます。これは電圧を下げ乍ら安定した電源を供給すると言う事です。これに対して「スイッチング型」「昇圧型」などと呼ばれる安定化電源は、電源を一旦高周波の交流として発振させてから電圧調整するような動作をします。このコンテンツでお目に掛けた安定電源は、全て「シリーズ型」「降圧型」です。

どちらが質の良い安定化電源なのかと言うと「シリーズ型」「降圧型」と呼ばれる装置の方です。例えば最大出力電圧が15Vの安定化電源があるとすれば、安定化していない出力電圧としては20V程度は出す事が出来ます。差し引き5V目減りする事になりますが、目減りした分は「カンナ掛けした際のカンナ屑」のように熱となって放出されます。熱となって放出される分は「安定化損失」と言うように表現しても宜しいでしょう。

他のコンテンツで三端子レギュレータについて触れていますが、これも「シリーズ型」「降圧型」と呼ばれる安定化電源の一種です。簡単な回路で精度の良い、高性能な安定化電源を作ることができるICの一種が「三端子レギュレータ」です。こうやって書くと「三端子レギュレータ」や「シリーズ型安定化電源」「降圧型安定化電源」などは夢のような素晴らしい装置に思えますが、若干の不都合があります。それは上述の通り安定化させるために「カンナ掛けした際のカンナ屑」のように発熱する訳で、産業用、営業用として考えた場合には発熱させた分がそっくりそのまま経費としてのしかかって来るからです。

この件の解決策は些か呆気ないのですが、発熱した分の電気代は無視してしまえば解決してしまいます。その事によって電気代が一年間に50円余分に掛かるか1000円余分に掛かるのかは知りませんが、「面倒な事には拘わりあいたくない」とか「多少の電気代ならまぁ一家」と割り切れるのであればあっさり目を瞑ってしまった方が簡単です。なによりも、そうやって割り切れるのであれば、こんな面白くもない文章を読まされなくて済みますから話は簡単です(^^;)。

余談

Nov 1, 2025.

冒頭に「普通の直流二線式用のパワーパックは本来は出力電圧が12Vの筈ですが、無負荷で出力電圧を測定すると15Vとか17Vとか出ている事があります。これは“安定化していない”からです」と書きましたが、これで正常です。単純なACアダプターでも同様ですが、安定化していない電源は負荷が小さかったり無負荷だったりした場合は、定格よりも高い電圧が出て来るのが普通です。例えば「定格15V・2A」と言うACアダプターがあったとすれば、このACアダプターは「2A流した時に15V出て来る」と言う事です。流す電流が1Aとか0.5Aとかであれば17Vなり18Vなり、定格よりも高い電圧が出て来るのが安定化していない電源の動作としては普通です。

但し「定格よりも高い電圧が出て来るのが普通」と言っても、それ程異様に高い電圧が出て来る訳ではありませんので念のため。上述の「“定格15V・2A”と言うACアダプター」を無負荷にしたからと言って、50Vも100Vも出て来る訳ではありません。仮に50Vも100Vも出て来たとすれば、それは故障しているか、設計・製造ミスをしているか、いずれかです。