抵抗とコンデンサとコイル

Feb 1, 2024.

「抵抗」「コンデンサ」「コイル」は、それぞれに抵抗値を持っているという点では同じです。鉄道模型に使うからと言ってこれらの部品の特性・性格が変わる訳ではありませんが、DCCだとか、鉄道模型用音響機器とでも言うようなものを除けば、鉄道模型には独特の電気的な特性?があります。それは主として周波数が一定な事で、直流運転ならば直流そのものだし、交流運転であれば50Hzなり60Hzなりの単一周波数で装置を動作させるのが原則だと言う事です。だからどちらかと言えば電子回路を工作すると言うよりは、電力機器の小型版の工作をするような性格の取り組みが求められると言う事です。

純粋な抵抗ならば直流でも交流でも理論上は同じ抵抗値を示しますが、コンデンサとコイルは直流と交流とでは周波数によって抵抗値が異なります。直流にはいわゆる「周波数」はありませんからどの状態で測定しても抵抗値は一定です。これを「直流抵抗(ちょくりゅう・ていこう)」と呼びます。

一方、コンデンサとコイルは普通の単なる直流抵抗と区別する為に交流の際の抵抗値を「インピーダンス」と呼びます。大雑把ですが、コンデンサは周波数が高くなると抵抗値が低くなる=インピーダンスが下がります。コイルは周波数が高くなると抵抗値が高くなる=インピーダンスが上昇します。この原理を応用した一番簡単な例がスピーカーの「デバイディング・ネットワーク」ですが、周波数が特定できなければコイルやコンデンサのインピーダンスは特定できません。それではコイルやコンデンサのインピーダンスは周波数が変わると、それに応じてどのように変化するのかと言うと、次のようになります。

| 抵抗 | 周波数によってインピーダンスは変化しない。 直流も交流も、同じように通す。 |

|---|---|

| コンデンサ | 周波数が高くなるとインピーダンスは小さくなる。 原則として直流は通さない。 |

| コイル | 周波数が低くなるとインピーダンスは小さくなる。 交流でも通さない事は無いが、直流なら単なる導線と大差無い。 |

目次

抵抗

Feb 1, 2024

大雑把には「固定抵抗」と「可変抵抗」に分ける事が出来ます。それぞれが更に「固体抵抗」と「巻き線抵抗」に分けられます。

固定抵抗とは、抵抗値が一定で変化しない抵抗の事です。可変抵抗とはレオスタットのように、ツマミを回すと抵抗値を変化させられたり、まぁ、そのような機能の抵抗です。身近な処ではオーディオ機器の音量調整用ボリュームが可変抵抗そのものです。

固体抵抗とは、抵抗体に切り込みを付けて切り込み方によって所定の抵抗値を得ると言うようなものです。巻き線抵抗の方はニクロム線などの抵抗線を所定の抵抗値になるように巻き数を加減して作ると言うものです。大まかに5W~10W程度までなら固体抵抗、それ以上は巻き線抵抗が使用されます。

固体抵抗には「カーボン抵抗」「酸化金属皮膜抵抗(=略して酸金抵抗:さんきんていこう)」「金属皮膜抵抗(=略して金皮抵抗:きんぴていこう)」「金属箔抵抗」などがあり、巻き線抵抗には「セメント抵抗」「琺瑯(ほうろう)抵抗」などがあります。

細かいことを言うと大抵の巻き線抵抗は周波数特性が宜しくありません。抵抗線を巻いている事自体がコイル的性格を持つわけで、高周波の交流回路には向きません。この種の回路には固体抵抗を使うと宜しいでしょう。

尤も、鉄道模型の場合は取り扱うのは大部分が直流ですから周波数特性云々を気にする必要は殆どありませんし、大電流を流す回路も多いので巻き線抵抗を使う機会が多いです。巻き線抵抗としてはセメント抵抗が一般的で、これはセラミックのケースの中に抵抗線を巻いて収納して隙間にセメントを充填して作るのですが、私の経験では機械的強度が強くありません。「琺瑯(ほうろう)抵抗」を使っておいた方が無難だと思います。セメント抵抗を使うなら、容量はかなり余裕を見込んでいた方が宜しいと思います。

巻線抵抗

Feb 1, 2024.

巻線抵抗は、、、その名の通り「巻線抵抗」であり、「固定抵抗」です。巻線抵抗の中でも外側に琺瑯(ほうろう)加工をしてある品物は「琺瑯(ホーロー)抵抗」と呼ばれます。琺瑯(ホーロー)抵抗は最近では余り見掛ける事がなくて、専ら真空管アンプのカソード抵抗に使うとか、そのような使い方しかされません。その代りにこの種の抵抗は電熱器の親戚のような構造なので発熱には異様に強いです。なんならショートした時に赤熱したとしても、団扇(うちわ)であおいで冷ましてやれば元通りに使えたりするのが普通です。

巻線抵抗2種。長い方が5W型、短い方が3W型です。ご覧の通り抵抗値が省略なく書かれていますから、間違える心配はありません。大抵の巻線抵抗は大柄なので、抵抗値の数字を省略しなくても楽々印字できるからです。

セメント抵抗

Feb 1, 2024.

セメント抵抗は「巻線抵抗」であり、「固定抵抗」です。セラミック製のケースの中に巻線抵抗を入れて、隙間にセメントを充填したものです。概ね5W以上50Wとか、100W程度までならセメント抵抗はかなり使われています。物理的には些か弱く、落とすと割れる場合があります。割れてもそのまま使える場合が殆どですが、余り感心出来る事ではありません。

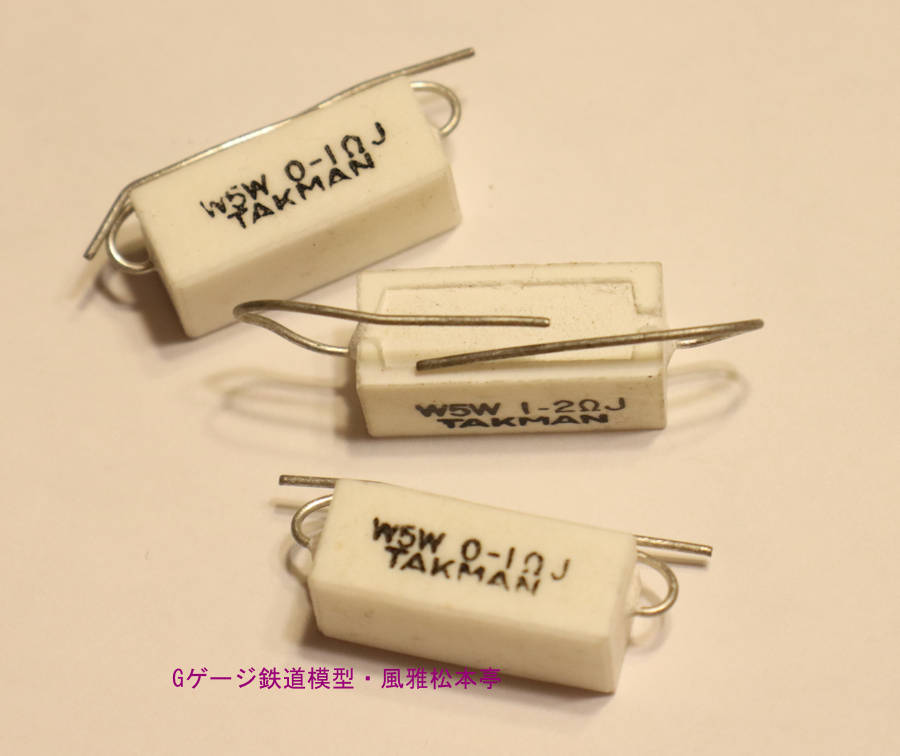

これは5W型のセメント抵抗で、長野県伊那市にあるタクマン電子の製品です。

ホーロー(琺瑯)抵抗

May 1, 2025.

ホーロー(琺瑯)は「巻線抵抗」であり、「固定抵抗」です。セラミック製(磁器製)のボビンの周囲に抵抗線を巻いて巻線抵抗を作り、その表面にホーロー(琺瑯)加工を施したものです。構造は電気七輪とほぼ似たようなものですから、物理的にも電気的にも耐久性は抜群です。最近は表面をホーロー加工しないで難燃性の絶縁塗料を塗布して済ませている品物が多いので気に入りませんが、あらゆる抵抗の中で最も機械的な信頼感の高い最右翼と言えるでしょう。

但し、巻線抵抗ですから余り抵抗値の高いモノは作れません。セラミック製(磁器製)のボビンの周囲に抵抗線を巻いて作るので小型化も不可能です。あくまでも電力機器用と考えた方が宜しいでしょう。

これは150W型と思わしきホーロー(琺瑯)抵抗です。ジャンク屋さんで買ったものをアルミケースに収納して「オーディオの実験用ダミー抵抗」としていたものです。

「ホーロー(琺瑯)」とは、二酸化ケイ素などを主成分とするガラス質の釉薬を焼き付けて付着させたものです。「ガラス樹脂?で抵抗体表面に焼付塗装した」と言えば、、、それ程間違いでもありません。釉薬の色味の関係で、濃い緑色が圧倒的に多く、濃い青色のホーロー抵抗は出回っていたとしてもごく少数です。

表面がガラス質なので強度が心配ですが、私が知っている限りでは落としたら端っこが欠けるとか、その程度です。「ホーロー抵抗を落としたら真っ二つになった」と言うような話は聞いた事が無いので、普通の使い方をしている分には物凄く神経質になったりする必要はないと思われます。但し、今では余り使われる機会が少なくなった部品なので、悪いことは言わないから丁寧に取り扱ってやってください。

レオスタット

Feb 1, 2024.

レオスタットは「巻線抵抗」であり、「可変抵抗」です。巻線表面をホーロー(琺瑯)加工している場合もありますからホーロー抵抗の一種とも言えますが、この事を根拠に「レオスタットはホーロー抵抗である」と口走る人は滅多にいなかったような。以前は鉄道模型の速度調整用には必ずと言って良いほどレオスタットが使われていて、元来は回路に直列に入れて使用するために、模型屋さんで売っていたレオスタットは概ね二端子です。最近では三端子のモノばかりになってしまいましたけど。(1)モーターの内部抵抗が違うと「低速度域まで制御し易いレオスタットの数値」は異なる。(2)そもそもレオスタット自体が、かなり高額な部品である。と言った理由から、最近では殆ど使われていません。「鉄道模型に使われていない」と言うだけでなく、電子回路全般にレオスタットが使われる事は相当に少なくなっています。レオスタットはどんなに小さいモノでも一個で2000円とか2500円とか以上の金額になりますから、相当に高額なパワーパックでなければコスト的に厳しいです。

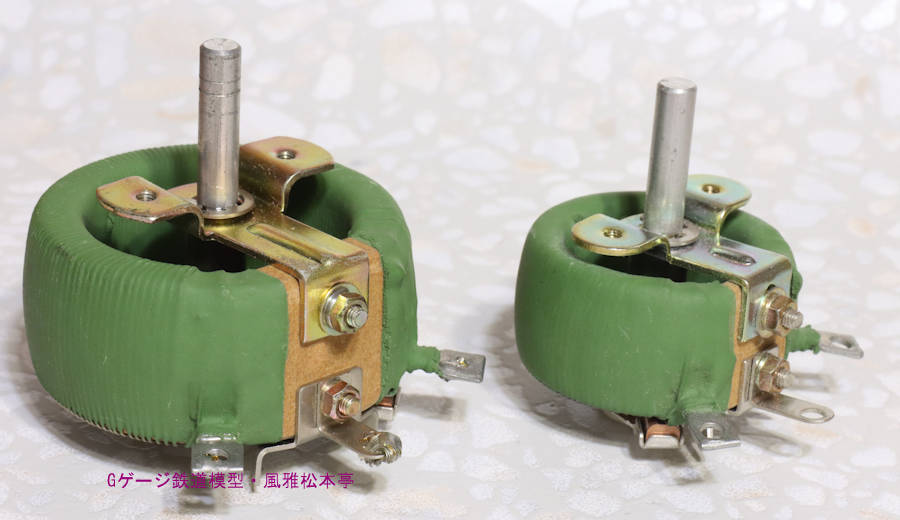

レオスタット2種。大きい方が50W型、小さい方が25W型です。表面に艶が無いので、どちらもホーロー製品ではなくて、難燃性塗料を塗っているのだと思われます。

ボリューム

Feb 1, 2024.

ボリュームは「固体抵抗」であり、「可変抵抗」です。電圧調整用抵抗と言っても宜しいでしょう。「ツマミを回すと抵抗値が変化する」と言う点では上述のレオスタットと同じですが、レオスタットは回路に直列に入れて使うのが原則なので二端子であり、ボリュームは回路に並列に接続して使うので三端子です。

普通のオーディオ機器で音量調整に使っているのがボリュームですし、鉄道模型の場合であればパワーパックの速度調整用に使っている部品がボリュームです。扇風機の回転数の調整や、ボール盤の速度調整などに使うのもボリュームです。別コンテンツである「三端子レギュレータ使用のパワーパック」で速度調整に使っているのもボリュームです。レオスタットも可変抵抗の一種ですが、レオスタットはあくまでもレオスタットであり、ボリュームはあくまでもボリュームです。普通は別個の部品として取り扱います。

金額は千差万別ですが、100円そこそこ程度の安いモノから市中には流通しています。高いモノだとボリューム一個で数万円するようなモノもありますが、そこまで高額なモノはオーディオ用だと考えて宜しいでしょう。鉄道模型の場合はそんなに高額な品物を使う必要は無いと思いますが、やはり高額な品物は機械的・構造的にもしっかりと堅牢な作り方をされているので馬鹿にしたモノでもありません。

抵抗値の表示

Feb 1, 2024.

抵抗値の単位はΩ(オーム)です。抵抗値が高くなればkΩ(キロオーム)、MΩ(メガオーム)となります。普通に市販されている抵抗は精々がこの程度であって、GΩ(ギガオーム)となるようなものは滅多にありません。と言うよりも、数値がGオームになるようなモノは「接地抵抗」とか「絶縁抵抗」とか言う部類のモノで、部品として販売されている抵抗体の数値がこんな数字になるような事は無い筈です。

コンデンサ(蓄電器)

Feb 1, 2024.

コンデンサ(蓄電器:ちくでんき)とは電荷(でんか)を蓄える性質を持った部品で、向かい合わせにした金属板の電極で絶縁物(=誘電体)を挟むとコンデンサが出来上がります。この「電荷を蓄える能力」を「静電容量」と言い、単位はF(=ファラド)です。ファラドと言う単位名はイギリスの物理学者、マイケル・ファラデーの名前に由来します。電荷の単位はクーロンですが、こちらはフランスの物理学者、シャルル・オーガスタン・ドゥ・クーロンに由来します。

電極間に入れる「絶縁物(=誘電体)」によってコンデンサの名前が変わります。良くありがちなフィルムコンデンサもスチロールフィルムを挟むと「スチコン」と言うような呼び方をします。これは「スチロール・フィルム・コンデンサ」の略称です。オーディオ的にはコンデンサの種類を換えると音が変わるとか、無線通信用には周波数特性がどうとかの話になる訳ですが、鉄道模型の場合はその種の話は余り気にする必要は無くて、専ら静電容量の数値とか耐圧(耐電圧)などを基本にして決めて行けば宜しいでしょう。

この辺りは物理学の初歩ですが、「1000V/100μF」「100V/1000μF」「10V/10000μF」と言う三種類のコンデンサがあったとします。電荷=電圧×静電容量ですから、この三種類のコンデンサはいずれも1クーロンの電荷を蓄える事が出来ます。電圧を高くすれば静電容量が小さくなる、電圧を下げれば静電容量は増える、、、。この辺りの比例関係はトランスの場合と同じです。

電解コンデンサ

Feb 1, 2024.

電解コンデンサは静電容量を非常に大きく出来る代わりに、余り周波数特性が宜しくありません。直流電源回路に使う分には周波数特性が悪くても大して困らないので、以下にお目に掛ける電解コンデンサは概ね電源回路の平滑用に用いられます。どの程度の電圧まで掛けられるかは種類により異なります。電解コンデンサは「ケミカル・コンデンサ」とも呼ばれますので、略して「ケミコン」と呼ばれます、、、と言うか、「ケミコン」と呼ぶのが普通です。だからと言って、電解コンデンサ以外のコンデンサ全般の事を「コン」とは呼びません。

電解コンデンサは内部に電解液(でんかいえき)を染み込ませてあるので湿式コンデンサとも言えますが、「内部がびしょびしょになっているから、振るとチャプンと音がする」と言うような事はありません。その代りに極性を間違えたりするとパンクして内部の電解液が蒸気として吹き出します。

電解液が噴き出した電解コンデンサは、必ず交換してください。それ以上使用する事は出来ないし、電解コンデンサを修理して使うと言うような事はあり得ません。所謂「湿式コンデンサ」と言うようなモノは電解コンデンサだけです。

立型のアルミ電解コンデンサ2種。陽極・陰極にアルミ箔を使っているので「“アルミ”電解コンデンサ」と言う呼び方をします。この写真の奥(上)がエルナー電子の製品で50V・15000μFです。手前(下)が日本ケミコンの製品で450V・220μFです。どちらも直径φ35mmで、背の高さは同じです。右下にあるのは「ケミコンバンド」で、所謂「ケミコン用の取付金具」ですが、普通には「ケミコンバンド」と呼びます。ケミコンバンドは色々な種類がありますが、秋葉原辺りの部品屋さんで入手し易いのは直径φ30mm、直径φ35mm、直径φ40mm辺りです。これ以外の寸法のケミコンバンドはかなり入手しにくくなるので、出来ればコンデンサと一緒に入手しておいた方が宜しいでしょう。此処まで(物理的な)体積の大きいケミコンは余り使われる事が多くありませんが、例外的には真空管オーディオの世界では多用されています。ケミコンバンドは余り入手しやすい部品ではないので、「自作主体の真空管アンプユーザー」を主要顧客と考えている部品屋さんで探すと入手しやすいです。秋葉原でしたら「ゼネラルトランス販売パーツ部」さん辺りでしょうか。店舗は東京ラジオデパートの地下一階に在ります。

普通の電解コンデンサにはプラス・マイナスの極性があり、これを間違えるとパンクします。具体的にどうなるのかと言うと、なんとなく薬品っぽい臭いがして、次に周囲に霞が掛かってきます。この「霞」の正体は、電解コンデンサ内部の電解液が蒸気になってコンデンサの外に漏れはじめたものです。「パンクと言うからにはパーンと破裂しないのか」と言うと、ちゃんと安全対策として防爆弁(ぼうばくべん)と言うものがありまして、内部の電解液の蒸気が少しずつしか噴き出さないようになっているからです。防爆弁が無ければ限界まで来たら一挙に中身の電解液が噴出しますから一挙に爆発します。防爆弁の位置は品種によって違いますが、大抵は天面か底面のどちらかにあります。天面でも底面でも、基盤にピッタリ密着させるような取り付け方はするべきではありません。

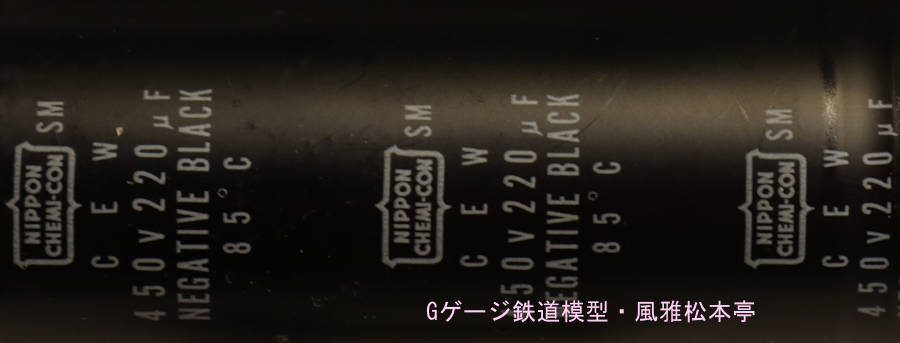

電解コンデンサの規格表示部。「NEGATIVE BLACK」とあるのは配線用端子の根元に黒い丸印を付けてあるのがマイナス側と言う意味です。エルナー電子のケミコンは「BLACK-NEG」とありますが意味は同じです。エルナー電子と言うのは、天賞堂製のパワーパックなどを作っていた事もある会社なので、「エルナー製の、天賞堂のパワーパックを使っている」と言う方もいらっしゃるのでは?。ニチケミ(日本ケミコン)・ニチコン(日本コンデンサ工業)と同様に非常に優れた実績のあるメーカーです。エルナー・ニチコン・ニチケミと言った辺りのメーカーが電解コンデンサの三羽烏的存在で、信頼感の高いメーカーです。

フィルムコンデンサ

Feb 1, 2024.

フィルムコンデンサは電極同士の間に誘電体フィルムを挟んで巻いた構造になっているコンデンサです。静電容量も周波数特性もそこそこまで行けますので、音声信号の回路に使用されることが多いです。どの程度の電圧まで掛けられるかは種類によります。但し、ケミコンと比べると静電容量は決して大きくは無いですから、用途は自ずから限られてきます。

フィルムコンデンサ。見た目は全く違いますが、容量は全て「0.1μF(マイクロファラド)」です。全てのコンデンサに「104」と言う文字が見えますが、これが「0.1μF」を示しています。10倍の「1μF」であれば「105」、1/10の「0.01μF」であれば「103」です。このような表示の仕方をするのは、上述のアルミ電解コンデンサと違って部品自体が小さいので製品の特性・数値を印刷する場所が限られてしまうからです。

セラミックコンデンサ

Feb 1, 2024.

セラミックコンデンサは静電容量を余り大きく取れませんが、周波数特性はなかなか宜しいです。どの程度の電圧まで掛けられるかは種類によります。セラミックは吸湿しやすい材料なので、湿気の多い場所に使うのは不向きです。

コンデンサの静電容量値の表示

Feb 1, 2024.

コンデンサの値はF(ファラド)で表示されますが、実際にお目にかかる機会が多いのは「μF(マイクロファラド)」と「pF(ピコファラド)」です。電解コンデンサ(ケミコン)やフィルムコンデンサの値はμFで表示される事が多く、セラミックコンデンサの値はpFで表示される事が多いです。電気二重層コンデンサのように「装置のメモリー用電源」などとして使われる場合はどちらかと言えば超小型電池とでも言うような使う方をされていますが、これらの場合は単に「F(ファラド)」ですから途方も無く静電容量が大きいです。

それではそこそこに容量の大きなコンデンサで「nF(ナノファラド)」「mF(ミリファラド)」となるものは無いのかと言えば、、、恐らくは極めて少数でしょう。「μF」単位で表示した辺りが余り「0」の数が増え過ぎないで判読し易いからだと思いますが、それでも意地を張って「mF(ミリファラド)」「nF(ナノファラド)と言う使い方を強行していると、十中八九は変人扱いされるでしょうから考え直した方が宜しい。

惑わされがちなのは数字三桁でコンデンサの容量を表示されている場合です。恐らくは部品の表面積が小さいので(狭いので)容量の数字を印字する場所が無いから苦し紛れに思い付いたのだと思います。物理的な大きさの小さいコンデンサでは、この表示の仕方がされています。大して難しいモノでもありませんから、電子工作をなさる方は覚えてしまった方が得策です。

100:10pF

101:100pF

102:1000pF=1nF=0.001μF

103:10000pF=10nF=0.01μF

104:100000pF=100nF=0.1μF

105:1000000pF=1000nF=1μF

106:10000000pF=10000nF=10μF

470:47pF

471:470pF

472:4700pF=4.7nF=0.0047μF

473:47000pF=47nF=0.047μF

474:470000pF=470nF=0.47μF

475:4700000pF=4700nF=4.7μF

476:47000000pF=47000nF=47μF

なんとなく判るかと思いますが、左側の数字二桁がコンデンサ容量を示しており、基本になるのは「pF(ピコファラド)」です。右端の数字一桁は乗数です。

例えば「101」ならば左の二桁の数字は「10」で、右端の乗数は「1」です。「10の1乗」って「10」そのものですから、左二桁の数字「10」に「0」を一つ付ければ「100」、、、と言う事で「100pF」です。

例えば「474」ならば左の二桁の数字は「47」で、右端の乗数は「4」です。「10の4乗」って「10000」ですから、左二桁の数字「47」に「0」を四つ付ければ「470000」、、、と言う事で「470000pF=470nF=0.47μF」です。「470000pF」でも正解ですがゼロの数字が多過ぎて数えるのが面倒だし読み間違えし易い、「nF」と言う単位は余り使わない、結局は「0.47μF」と言う表示が一般的だと言う事です。

コイル

June 16, 2002.

電線をぐるぐる巻きにすればコイルが出来上がります。このコイルに電気を流すと磁束が発生します。発生した磁束がコイルの中を通過することでコイルとしての性能が決まります。コイルはコンデンサとは異なり、交流回路で使用すると周波数が高くなるとインピーダンスが高くなり、電気を通しにくくなります。逆に周波数が低くなるとインピーダンスが低くなり、電気を通しやすくなります。極端に周波数を下げて行くと最終的には0(ゼロ)Hzになり、これは要するに直流の事です。直流の場合は純粋にコイルの持つ直流抵抗値のみになります。

コイルの大きさの単位はヘンリー(H)で、これはアメリカの物理学者、ジョセフ・ヘンリー(Joseph Henry 1797~1878)の苗字に由来します。一般には単に電線をぐるぐる巻きにしただけの「空芯(くうしん)コイル」がかなり流通していますが、これは「空気を芯にしたコイル」と言う意味です。実際にはプラスチック製の巻き芯に巻かれている事が多いのですが、これはプラスチックだと電気的・時期的な影響を受けないので便利に利用されていると言う事になります。

これ以外にはトランスの鉄芯と同様に珪素鋼板の周囲にコイルを巻いた「鉄芯(てっしん)入りコイル」や、フェライトコアの周囲にコイルを巻いたモノが多く使われます。空芯ではないコイルは概ね「コア入りコイル」と総称されます。コア入りコイルの方が空芯コイルよりも数値を稼げるので、オーディオ用以外の用途では空芯コイルが使われる機会は少ないです。

コイルの値の表示

Feb 1, 2024.

コイルの容量の単位は「H(ヘンリー)」ですが、鉄芯入りコイルの数値は「H(ヘンリー)」「mH(ミリヘンリー)」で表示される場合が多いです。容量が小さい場合でも精々「μH(マイクロヘンリー)」程度で、単位記号がnH(ナノヘンリー)、pH(ピコヘンリー)となるような部品は見掛けた記憶がありません。因みにコイルを巻きもの?にしないで単なる導線一本のままにしておくと、、、これでも一応コイルにはなります。但し、「単なる導線一本」のままでは部品屋さんで買わなくても簡単に入手できることになりますから、流石にこの種のモノは部品屋さんでは販売されていません。なによりも、直流回路に限って言えば、コイル自体が単なる電線・導線に過ぎませんから。