ナローゲージ(Narrow gauge)

June 1, 2025.

ナローゲージ(Narrow gauge)とは「(レール頭部の間隔が)狭い」と言う意味です。結果として車輛の規模が小さく輸送量も小さい鉄道のことを差します。ブロードバンドに対するナローバンド、と言うような用法と同等です。

何を基準に「狭い」「広い」と言うのかと言うと、標準軌間である1435mmゲージ未満なら一律にナローゲージ、1435mmを超えていればブロードゲージ、1435mmゲージのみが「スタンダード」と言うことです。これがアメリカ的な見解です。アメリカ国内で普及しているナローゲージは914mmゲージ(3フィートゲージ)の場合が多く、これに次いで普及しているのはメイン州などを中心とする地域に多く見られる610mmゲージ(2フィートゲージ)でしょう。

日本の場合は国営鉄道の幹線が1067mmゲージなので一般にこれ未満をナローゲージ(Narrow gauge)と呼びます。最も普及しているナローゲージは762mmゲージ(2フィート6インチゲージ)で、610mmゲージや914mmゲージは少数派です。

国粋主義的な志向が強い人と話をする時に、アメリカ的な数値?を基準に「1067mmゲージはナローゲージ」と言うと怒り始める人がいますが、別にナローが悪い訳でもなんでもないですし、世界的には1067mmゲージは間違いなくナローゲージの範疇に入るので、勝手に怒りだすと言うことは自分の知識の無さを自ら露呈しているだけに過ぎません。1435mmゲージの標準軌間の鉄道ばかりとしか拘わって来なかった外国人に山手線や大阪環状線を見せて「これがナローゲージの電車だよ」と教えてやれば、恐らくは相当に驚嘆する事でしょう。

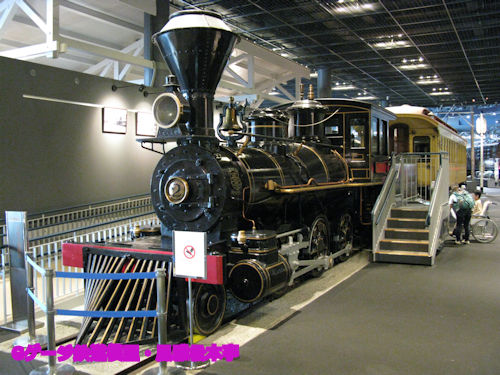

実物のナローゲージの機関車の例、ボールドウィン製のリアータンク機関車。日本的に最も有名なナローゲージの機関車の例、ボールドウィン社製のリアータンク機関車です。かつて「つぼみ堂模型店」がこの機関車の模型の販売にかなり力を入れていたせいもあって、有名になりました。大雑把ですが、鉄道模型が好きな小学生の男の子なら誰でも知っている程度には知名度があった筈です。実物を作ったボールドウィンと言うメーカーがアメリカの会社であるために、進駐軍関係者にも売り易かった≒輸出し易かったからこの車種を選んだと言う理由もあるようです。

実物のナローゲージの気動車の例、頸城鉄道の客車改造気動車。些か日本的に過ぎますが、新潟県に在った頸城鉄道(くびき・てつどう)の客車改造気動車。現在では、くびき野レールパークにて定期的に運行されているので乗車させて戴く事が可能です。確か、一年間で五回程度は運行されていたと思います。これも、762mmゲージの車輛です。

実物のナローゲージの機関車の例、と言うか有名な「弁慶号」です。この機関車はアメリカのH.K.ポーターと言う機関車製造会社が作った製品ですが、アメリカのナローゲージは3フィートゲージ(914mmゲージ)が圧倒的に多いです。日本の幹線は3フィート6インチゲージ(1067mmゲージ)ですがこれ、914mmと1067mmでは寸法が大差ありません。そのせいもあって、かなりの機関車メーカーは914mmゲージでも1067mmゲージでも、どちらの寸法で注文が来てもホンの小手先で仕様を変えるだけでどちらにも対応できるようにしている場合が多いです。H.K.ポーターは一時的に日本からの1067mmゲージの機関車の注文が多かったようで、製品カタログには「1067mmゲージの機関車なら即納できます」なんて事を記載してあった事があるくらいです。

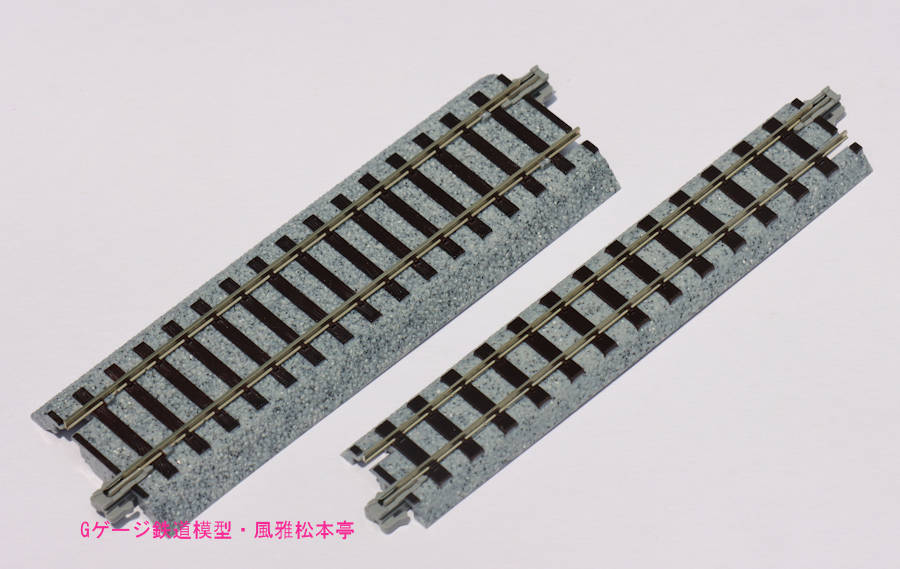

下にお目に掛ける線路は両方ともカトー(KATO)製のユニトラックの線路ですが、左が16.5mmゲージ、右が9mmのナローゲージ用です。この線路を走る車輛はどちらも1/76から1/87の縮尺の模型ですが、同じ縮尺ではあっても使用する線路は異なります。

ナローゲージの線路の例。右はカトー(KATO)製HOナロー用線路で9mmゲージです。左はカトー(KATO)製HOゲージ用線路で、ナローゲージではない16.5mmゲージです。

ナローゲージ(Narrow gauge)は「軽便鉄道」と言い換えても良いのですが、軽便鉄道とは法的には軽便鉄道法に準拠している鉄道=補助金を出す対象、と言う意味ですので厳密には軽便鉄道=ナローとはなりません。1435mmゲージの鉄道でも軽便鉄道法の補助対象にはなり得ます。鉄道模型的にナローゲージと言った場合は少なくとも914mmゲージ以下の車輛で、ナローではない普通の鉄道と比べると、乗客の背の高さは何も変わらないのに車輛の規模ばかりが小さくなるために些か背が高い目でヒョロっとしたアンバランスで微笑ましい外観をしており、その辺りもナローゲージの魅力と言えます。

以前はナローゲージの模型製品と言うと好事家向きなのか少量販売のブラスモデル製品が中心でしたが、最近では

このように、別の小さいスケールの線路を走れるような部品を使って模型化されるのもナローゲージの鉄道模型の特徴です。別のスケールの線路を走れるようにしなければならないという決まりがあるわけではありませんが、他のスケールの部品を共用できれば、線路やレイアウトと言ったインフラ整備が容易になるので模型屋さんとしても売りやすいし、ユーザーとしても導入に至るハードルが低いとも言えます。

ナローゲージの機関車(左・バックマン製On30ゲージの機関車、右:フライシュマン製Oeゲージの機関車)。16.5mmゲージ(≒HOゲージ)の線路を走るナローゲージの模型です。