横浜市交通局について

Dec 1, 2023.

「横浜市交通局」と一口で言っても、市電(路面電車)、市営バス、市営トロリーバス、市営地下鉄とありますが、現存するのは市営バスと市営地下鉄だけで、市電と市営トロリーバスは既に全廃されていて営業していません。市営交通ですので営業範囲は原則として横浜市域のみですが、例外的に市営地下鉄一号線は藤沢市内の湘南台駅まで自前の線路で乗り入れています。これは藤沢市のおねだりにウマウマと乗せられた結果ですが、「県営鉄道を造るから」と言う千葉県の甘言に欺されて市川市内の本八幡まで地下鉄を造っちゃった都営地下鉄と同種類の落とし穴に落ちちゃったと言う、まさに奇妙な類似点です。市営バスは七系統だったと思いますが川崎市内の川崎駅西口まで乗り入れています。

市電の営業範囲は横浜市域であると言う以前に、横浜市の旧市街のみです。急激に市域が広がったのは1939年(昭和14年)に旧・都筑郡を川崎市と共に分割併合した際のことですが、そう言う問題以前に鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、磯子区、保土ヶ谷区と言った地域にのみ路線が敷設されています。この点では、川崎区内にしか路線が無かった川崎市電と大差ありません。

その市営地下鉄ですが、一号線は関内(かんない)=湘南台(しょうなんだい)間、三号線は関内(かんない)=あざみ野(あざみの)間、四号線は日吉(ひよし:神奈川県横浜市港北区)駅=中山(なかやま)間と言う、三本の路線が在ります。但し、一号線と三号線は常時直通運転をしているのでこれらを総称して「ブルーライン」、四号線は「グリーンライン」と呼ばれています。一号線・三号線系統と四号線は、センター南=センター北駅の間で併走しています。車庫はブルーライン(一号線・三号線)は新羽(にっぱ)と上永谷(かみながや)、グリーンライン(四号線)は川和町(かわわちょう)に在ります。

二号線は無いのか、、、と言うと、元来は屏風ヶ浦(びょうぶがうら)=神奈川新町(かながわしんまち)間に、京浜急行電鉄を複々線化するような形で建設する計画はありました。以下、この噂は何処までが本当か定かではないのですが、最混雑区間に横浜市の費用で張り付け線増して分け前を掠め盗ろうとした邪心がばれたのか、「線増して、その前後の当社の路線はどのように面倒を見てくれるわけ?」と京浜急行電鉄側にねじ込まれて返事に窮してお流れになったと言う話です。但し、この一件はあくまでも根拠の無い風聞に過ぎないので信用なさいませんように。

なお、一説に拠ると新たに建設した四号線の建設に2400億円だったか掛かったので、一号線・三号線の過去の負債も合算すると、黒字化には38年だったか40年だったか掛かるそうです。どう言う計算で38年なり40年なりと言う数字が出てきたのかは定かではありませんが、車輛の耐用年数やらも考えると今後40年間に車輛更新が最低一巡は必要だと思いますので、果たしてその経費も織り込んで38年とか40年とか言う数字が出てきているるものやらどうやら、大いに疑問です。

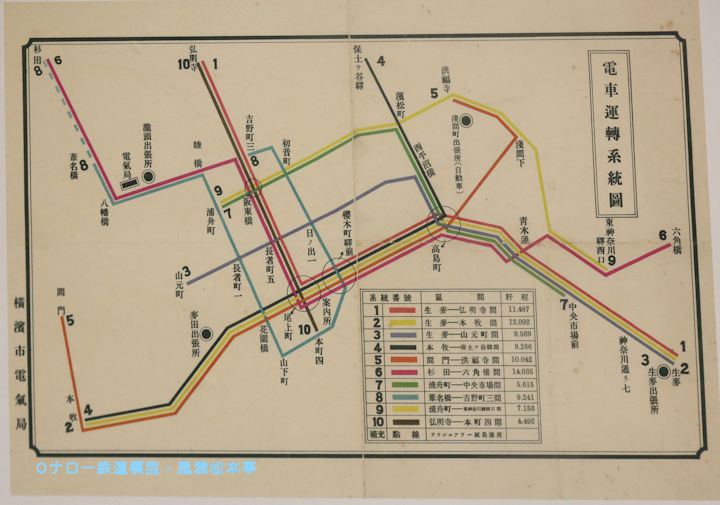

横浜市電の系統番号(昭和35年現在)

July 1. 2014.

一系統(循環系統・十二系統の逆回り)

六角橋→青木橋→青木通→横浜駅前→高島町→西平沼橋→浜松町→保土ヶ谷橋→弘明寺→通町一丁目→吉野町三丁目→阪東橋→長者町五丁目→尾上町→桜木町駅前→高島町→横浜駅前→青木橋→六角橋

二系統

生麦=神奈川会館前=青木通=横浜駅前=高島町=桜木町駅前=尾上町=花園橋=麦田町=本牧一丁目

三系統

生麦=神奈川会館前=青木通=横浜駅前=高島町=西平沼橋=日の出町一丁目=長者町五丁目=長者町一丁目=山元町

四系統

保土ヶ谷橋=浜松町=西平沼橋=高島町=桜木町駅前=尾上町=花園橋=麦田町=本牧一丁目

五系統

洪福寺前=浅間下=高島町=桜木町駅前=尾上町=花園橋=麦田町=本牧一丁目=間門(まかど)

六系統(循環系統・八系統の逆回り)

葦名橋→滝頭→吉野町三丁目→初音町→日の出町一丁目→桜木町駅前→日本大通県庁前→杉田

七系統

中央市場=神奈川会館前=青木通=横浜駅前=高島町=西平沼橋=浜松町=初音町=浦舟町=睦橋=滝頭=八幡橋

八系統(循環系統・六系統の逆回り)

杉田→日本大通県庁前→桜木町駅前→日の出町一丁目→初音町→吉野町三丁目→滝頭→葦名橋

九系統

六角橋=青木橋=横浜駅西口=浅間下=洪福寺前=浜松町=初音町=阪東橋=浦舟町

十系統

桜木町駅前=本町四丁目=尾上町=長者町五丁目=阪東橋=吉野町三丁目=通町一丁目=弘明寺

十一系統

六角橋=青木橋=青木通=横浜駅前=高島町=桜木町駅前=尾上町=花園橋=麦田町=本牧一丁目=間門=八幡橋=葦名橋

十二系統(循環系統・一系統の逆回り)

六角橋→青木橋→青木通→横浜駅前→高島町→桜木町駅前→尾上町→長者町五丁目→阪東橋→吉野町三丁目→通町一丁目→弘明寺→保土ヶ谷橋→浜松町→西平沼橋→高島町→横浜駅前→青木橋→六角橋

十三系統

桜木町駅前=本町四丁目=尾上町=長者町五丁目=阪東橋=吉野町三丁目=睦橋=滝頭=八幡橋=葦名橋=杉田

十六系統・十八系統(循環系統・平日午前中のみ運転)

屏風ヶ浦=葦名橋=八幡橋=滝頭=睦橋=吉野町三丁目=初音町=日の出町一丁目=桜木町駅前=本町四丁目=日本大通県庁前=花園橋=長者町一丁目=浦舟町=睦橋=滝頭=八幡橋=葦名橋=屏風ヶ浦

- 「横浜駅前」と言うのは、横浜駅の東口電停のことです。「横浜駅西口」とは別の電停です。

- 十六系統・十八系統に関しては、交通局発行の系統図に循環方向の記載がありません。

横浜市営地下鉄のパスネットの印字一覧

| 駅名 | 読み方 | 乗車時 | 降車時 | 調査日 |

|---|---|---|---|---|

| センター南 | せんたーみなみ | 市 セ南 | ||

| 仲町台 | なかまちだい | 仲町台 | 仲町 | |

| 上永谷 | かみながや | 上永谷 | 上永 | |

| 関内 | かんない | 関内 |

横浜市電保存館について

Aug 1, 2025.

「横浜市電保存館」は、滝頭車庫の跡地に整備されている市電車輛の静態保存施設です。名称は「横浜市市電保存館」ではありませんからご注意を。

○横浜市電保存館

×横浜市市電保存館

住所は「神奈川県横浜市磯子区滝頭三丁目1-53」です。この場所は元来が市電の滝頭車庫・滝頭工場だった場所で、現在は市営バスの滝頭営業所となっており一角が保存館となっています。敷地全体が国道十六号線(横須賀街道)に面しています。市電の時代は国道十六号線上に「滝頭(たきがしら)」電停が在りました。停留所が在ると言う点ではバス化された現在でも同様なんですが、国道十六号線から出入りする方のバス停は「滝頭」であり、同じ敷地でありながら反対側の磯子区丸山に近い方から出入りする箇所のバス停は「市電保存館(しでんほぞんかん)」です。市電保存館に近いのは市電保存館バス停の方で、圧倒的に近い場所に在ります。「滝頭バス停」で市営バスに乗り降りするためには大雑把に車庫の敷地を半周しなければなりませんが、「市電保存館バス停」であれば市電保存館は目の前です。

横浜市電保存館、上層階は市営住宅になっているようです。2008年(平成20年)8月、横浜市電保存館(旧滝頭車庫:神奈川県横浜市磯子区)にて撮影。

「横浜市電保存館」の最寄りは、根岸線の「根岸(ねぎし)駅」です。根岸駅からは市電保存館行きの市営バスが運転されていて、乗車時間は10分程度です。これ以外の駅からも市電保存館行のバスは多数・複数運行されていますが、根岸駅以外からの路線は乗車距離が長いのでかなり時間が掛かります。一番無難なのは根岸線の根岸駅から、(1)市営バス二十一系統市電保存館行、(2)市営バス七十八系統磯子駅行、(3)市営バス133系統上大岡駅行のどれかのバスに乗り、「市電保存館」で下車する手法です。なお上述の「根岸線」と言うのはJR東日本が運行している路線で、京浜東北線の末端部分のような路線です。大宮・東京方面からやって来る京浜東北線の列車は、大部分が根岸線に直通して行きます。

「横浜市電保存館」に展示されているのは、下記の七輛です。全て、当サイトに写真を上梓している車輛ばかりです。多少の制限はあるものの、全ての車輛の車内に立ち入ることが可能です。

「横浜市電保存館」に掲出されている路線図(1933年・昭和8年頃)です。市電を運行している母体?が未だ、「横浜市電気局」であった頃のモノです。2025年(令和7年)6月、横浜市電保存館(旧滝頭車庫:神奈川県横浜市磯子区)にて撮影。